Introduction

Il n’est pas une Introduction à Vingt mille lieues sous les mers, un des romans les plus universellement connus de Jules Verne, qui n’omette de signaler, à juste titre, qu’une des principales sources dont il s’est inspiré pour sa composition est l’Odyssée d’Homère. Le nom même d’un des deux principaux héros du roman, l’énigmatique capitaine Nemo, n’est-il pas manifestement emprunté à la traduction latine (nemo) du mot grec « Outis » (Οὖτις), signifiant « personne » (au sens négatif), pseudonyme employé par Ulysse pour dissimuler son identité au Cyclope Polyphème ? Homère n’est-il pas, d’ailleurs, nous signale-t-on également, explicitement mentionné dans le roman par celui de ses personnages qui narre l’histoire, le docteur Aronnax, lorsque celui-ci qualifie d’« Homère Canadien » le harponneur québécois Ned Land, en raison de son talent pour raconter les combats contre des créatures marines ? [1] Plus généralement, enfin, comme en concluent fort pertinemment les auteurs de ces introductions ainsi que plusieurs autres commentateurs, [2] on peut lire Vingt mille lieues sous les mers comme une sorte de version vernienne de l’épopée homérique, puisque, comme Homère, Verne nous y relate les aventures d’un héros et de ses compagnons au cours d’un long périple en des mers inconnues. [3] Et ce n’est pas par hasard si le périple d’Ulysse dure dix ans et celui d’Aronnax exactement …dix mois.

La question qui se pose, toutefois, dans le même ordre d’idées, est la suivante : est-ce que, au-delà de ces allusions évidentes – nom du héros, mention du nom d’Homère et idée de périple aventureux en des mers inconnues –, on pourrait éventuellement déceler dans le roman des traces concrètes, beaucoup moins visibles, mais beaucoup plus intéressantes du point de vue de l’exploitation par Verne de cette matière épique dans la composition de son roman ?

À ma connaissance, le seul autre chercheur qui se soit posé cette question et ait tenté d’en démontrer le bien-fondé est Stephen Bertman, helléniste et spécialiste des civilisations antiques.

En effet, dans un article intitulé "Captain Nemo’s Classical Pedigree," publié sur Verniana, [4] Stephen Bertman esquisse une approche du roman dans laquelle il soutient que Verne aurait construit le personnage de Nemo en prenant Ulysse pour modèle mais en y ajoutant des aspects du Cyclope Polyphème, créant ainsi un amalgame des deux personnages. Ainsi, concernant le physique de Nemo, Bertman croit déceler un trait l’assimilant à Polyphème dans la formule « sa face aux yeux espacés l’un de l’autre et son regard perçant », qu’il interprète comme une allusion à son œil unique. Quant au comportement de Nemo, il croit déceler un élément l’assimilant à Polyphème dans le fait que, comme Polyphème, Nemo bafoue les lois en vigueur dans le reste de l’humanité en séquestrant Aronnax et les siens, son Nautilus constituant l’équivalent de la grotte du géant homérique. Par ailleurs, Bertman considère certaines références au cannibalisme présentes dans le roman comme des allusions au cannibalisme du Cyclope. Enfin, il interprète le fait que Ned Land plonge son harpon dans l’œil d’un des calmars géants qui assaillent le Nautilus comme une allusion à la scène dans laquelle Ulysse plonge son pieu dans l’œil unique de Polyphème.

Cette approche, bien qu’étayée par ces quelques exemples, il faut bien l’admettre, assez frappants, m’avait cependant laissé assez sceptique, et ceci pour la raison suivante : pourquoi Verne aurait-il choisi pour créer son capitaine Nemo de fondre en un seul personnage deux figures homériques à tout point de vue aussi dissemblables et incompatibles qu’Ulysse et Polyphème ? Le seul argument présenté par Bertman, à savoir que le Cyclope étant fils de Poséidon, dieu de la mer, cela fait de lui un personnage associé, tout comme Ulysse, à l’élément marin, [5] est, cependant, je crois, très insuffisant pour justifier la fabrication par Verne d’un pareil amalgame, d’autant plus que Polyphème étant justement fils de ce même Poséidon, ce dernier poursuivra impitoyablement Ulysse pour le punir d’avoir aveuglé son fils. Mais aussi, Bertman ne nous dit pas ce qu’il advient, dans ce schéma, du personnage qui dans le roman a tout l’air d’incarner Ulysse : Aronnax. Celui-ci, en effet, comme je le notais plus haut, n’est-t-il pas supposé être, exactement comme le héros homérique parlant aux Phéaciens, le narrateur de cette aventure sous-marine, au cours de laquelle il avait rencontré et avait été séquestré par Nemo ?

Aussi, ai-je laissé de côté la thèse esquissée par Bertman et, fortement encouragé néanmoins par l’idée que mon soupçon initial au sujet de possibles rapports beaucoup plus étroits qu’en apparence entre le roman de Verne et l’Odyssée était peut-être moins dénué de sens que je ne le pensais, j’ai poursuivi mon propre périple. Un périple qui, par une toute autre voie que celle empruntée par cet autre chercheur, allait me conduire non seulement à voir se confirmer le bien-fondé de son approche mais aussi, et surtout peut-être, à résoudre l’aporie signalée plus haut à laquelle il omet de donner une réponse satisfaisante : pourquoi diable Verne aurait-il songé à faire de son glorieux modèle homérique une espèce de créature …de Frankenstein, tout en le maintenant sous les traits de son Aronnax ! Mon propre périple en eaux verniennes, entrepris quelque temps avant de découvrir l’article de Stephen Bertman, avait eu pour point de départ une édition de Vingt mille lieues sous les mers « adaptée pour la jeunesse » par un autre amoureux à la fois de Verne et d’Homère : Michel Honaker. [6]

1. Nemo et les Sirènes

Dans sa réécriture d’une des scènes les plus curieuses du roman : celle où Nemo s’attache, en pleine tempête, à l’extérieur du Nautilus, outre que Michel Honaker ne mentionne pas le personnage par son nom, mais simplement sous le terme « capitaine », il y compare sa hardiesse à celle d’un Ulysse mentionné, lui, par son véritable nom :

Inébranlable sous les rafales, le capitaine prit place sur la plate-forme où il s’arrima par des cordes, tel Ulysse voulant résister à l’appel des Sirènes, et, ainsi cramponné, il parut narguer les vagues monstrueuses qui nous encerclaient de toute part. Par bravade, je décidai de l’imiter et m’attachai pareillement. Côte à côte, nous défiâmes l’ouragan, et mon admiration se partageait entre ces gouffres noirs qui s’ouvraient devant l’étrave du sous-marin et cet homme incomparable qui leur tenait tête.

alors que dans son roman, en se limitant aux seuls faits, Verne écrit :

Le capitaine Nemo, inébranlable sous les raffales (sic) avait pris place sur la plate-forme. Il s’était amarré à mi-corps pour résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient. Je m’y étais hissé et attaché aussi, partageant mon admiration entre cette tempête et cet homme incomparable qui lui tenait tête. (p. 405)

|

|

| Figure 1. Ulysse attaché au mât de son navire affronte les Sirènes. | Figure 2. Nemo amarré sur le Nautilus, affronte l’ouragan. |

L’analogie dont tire parti Michel Honaker pour justifier cette incursion d’Ulysse et des Sirènes dans la forme « adaptée » de cette scène se fonde – c’est évident – sur le fait suivant : de même que dans l’épisode odysséen, le héros, pour ne pas risquer de céder au charme maléfique de leurs chants, se fait attacher par ses compagnons au mât de son navire (Figure 1), de même, dans cette scène du roman, Nemo s’est « amarré à mi-corps », ou « attaché » si l’on veut, à la plate-forme du Nautilus (Figure 2).

Ce n’est pas, cependant, uniquement ce détail technique, imposé par la simple logique – car comment les deux hommes auraient-ils pu s’y maintenir sans être immédiatement emportés par les flots ? – que semble exploiter Honaker. Dans ce cas, en effet, sa réécriture de la scène pourrait être qualifiée, au mieux, d’anecdotique, compte tenu du fait qu’on ne voit pas quel rapport peuvent bien avoir avec cette épouvantable tempête, les Sirènes homériques elles-mêmes. Ne sont-ce pas elles qui constituent le sujet central de l’épisode en question de l’Odyssée ? Il est, en effet, un second élément qui, sans pour autant justifier l’absence assourdissante de ces Sirènes, favorise une telle interprétation de cette curieuse scène, à savoir l’attitude de Nemo : à l’instar de son modèle homérique, celui-ci, se trouvant confronté à une puissance incommensurablement supérieure, n’en est pas moins fermement décidé, poussé lui aussi soit par une curiosité inhabituelle, soit par orgueil, à se mesurer à elle.

Ces deux éléments, certes non négligeables, sont toutefois encore insuffisants pour nous convaincre tout à fait que par sa réécriture de cette scène, Honaker nous dévoile l’épisode homérique dont se serait inspiré Verne pour la composer. Il est, d’ailleurs, entre cette scène et son supposé modèle homérique, une seconde divergence essentielle que non seulement il omet de justifier, mais que, au contraire, il amplifie. En effet, alors que dans l’Odyssée, Ulysse tient absolument à affronter seul les Sirènes et dans ce but, demande à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire, dans le roman de Verne, Nemo ne s’arrime pas seul à la plate-forme du sous-marin, mais y est rejoint par Aronnax. Aussi pourrait-on objecter que si nous avions réellement affaire à une transposition par Verne de cette scène de l’Odyssée, Nemo, se rendant compte de la présence d’Aronnax, lui aurait certainement ordonné de regagner l’intérieur du sous-marin ou, même, comme il le fait à d’autres occasions, lui aurait interdit d’avance l’accès à la plate-forme. Les divergences donc entre cette scène et l’épisode de l’Odyssée sont si importantes que le rapprochement effectué par Honaker en devient irrémédiablement sujet à caution. Qui plus est, alors que dans l’épisode homérique des Sirènes nous n’avons manifestement pas affaire à une mise à l’épreuve des nerfs ou de la force physique du héros, mais à une épreuve de nature « métempirique », [7] en s’installant sur la plate-forme du Nautilus, Nemo ne fait rien de plus, apparemment, que de s’exposer, comme pour mettre à l’épreuve sa seule résistance physique, à une extraordinaire tempête en mer.

Or, il est une nouvelle analogie, répondant justement à un tel critère, entre le roman et l’épisode des Sirènes, et qu’Honaker n’a pas repérée : une analogie reliant cette scène à l’épisode odysséen non pas directement, mais par le truchement d’une autre scène du roman lui-même. Une scène dans laquelle, comme dans la précédente, Aronnax se sent à ce point proche de Nemo que celui-ci l’entraîne à partager avec lui une expérience unique.

Il s’agit de la scène située au dernier chapitre du roman – à peine une vingtaine de pages après celle évoquée plus haut –, dans laquelle Nemo, qui dispose dans son Nautilus d’un imposant piano-orgue, joue, pour la dernière fois peut-être, sur cet instrument (Figure 3). Comme dans la scène précédente, en effet, l’expérience vécue ici par Aronnax en compagnie de Nemo est non seulement de nature absolument différente de toutes les autres (chasser, par exemple, vêtus de scaphandres, dans des forêts sous-marines, ou assister à des funérailles dans un cimetière de coraux, ou encore, se promener dans les ruines de l’Atlantide), mais constitue, elle aussi, comme celle vécue sur la plate-forme du Nautilus, une expérience exclusivement partagée par eux seuls. Ιl est remarquable, par ailleurs, que dans chacune de ces deux scènes, Nemo ne le renvoie pas, comme il aurait pu le faire, et ceci pour une raison très simple : dans les deux cas, il n’est pas en mesure de se rendre compte de la présence d’Aronnax ou, peut-être, feint de ne pas le voir. Il n’est donc pas étonnant que dans la scène examinée plus haut, Nemo ne fasse rien pour l’empêcher de prendre place à ses côtés et de s’arrimer lui aussi à la plate-forme du Nautilus.

Figure 3. Nemo joue sur on piano-orgue.

La toute première fois qu’il est question de la musique jouée par Nemo sur ce piano-orgue remonte à l’épisode au cours duquel Aronnax et ses deux compagnons se trouvent encore à l’extérieur du Nautilus, auquel ils se sont accrochés après leur chute dans la mer, en s’agrippant à un large anneau de fer fixé à sa plate-forme – certainement le même auquel Nemo et Aronnax s’« amarreront » près de dix mois plus tard dans la fameuse scène de la tempête. Cet épisode est d’importance capitale car il constitue en quelque sorte la préparation de cette scène, mais aussi, et surtout, le trait d’union réunissant les deux scènes devant être mises en regard afin de reconstituer l’épisode odysséen des Sirènes tel que le transpose Verne. On retrouve, en effet, réunis dans cette évocation par Aronnax de la dramatique nuit qu’il avait passée en pleine mer accroché au Nautilus, les deux éléments essentiels de cette transposition, séparés au moment crucial et se présentant alors comme les deux volets d’un diptyque à reconstituer mentalement : d’une part, la plate-forme du sous-marin à laquelle Nemo et Aronnax « s’amarrent » dans la première scène et, d’autre part, dans la seconde, l’envoûtante musique jouée par Nemo sur son piano-orgue :

Vers quatre heures du matin, la rapidité de l’appareil s’accrut. Nous résistions difficilement à ce vertigineux entraînement, lorsque les lames nous battaient de plein fouet. Heureusement, Ned rencontra sous sa main un large organeau fixé à la partie supérieure du dos de tôle, et nous parvînmes à nous y accrocher solidement. # Enfin cette longue nuit s’écoula. Mon souvenir incomplet ne permet pas d’en retracer toutes les impressions. Un seul détail me revient à l’esprit. Pendant certaines accalmies de la mer et du vent, je crus entendre plusieurs fois des sons vagues, une sorte d’harmonie fugitive produite par des accents lointains. (p. 49)

Cela dit, passons en revue les autres évocations de Nemo jouant sur son piano-orgue, dont deux précèdent celle qui nous occupe principalement, située à la fin du récit.

Nemo avait, en effet, déjà été évoqué en train de jouer sur ce piano-orgue plusieurs semaines auparavant, mais de façon relativement sereine :

Je descendis au salon d’où s’échappaient quelques accords. Le capitaine Nemo était là, couché sur son orgue et plongé dans une extase musicale p. 172).

De cette extase il est tiré par Aronnax, dont il n’entend pas la voix et qui doit le toucher de la main pour que, après un frissonnement, il se rende compte de sa présence et tourne la tête vers lui. Il est question de sa manière de jouer une seconde fois, beaucoup plus tard, et cette fois-là, son jeu, moins serein semble-t-il, est évoqué comme particulièrement expressif :

Quelquefois, j’entendais résonner les sons mélancoliques de son orgue, dont il jouait avec beaucoup d’expression, mais la nuit seulement, au milieu de la plus secrète obscurité, lorsque le Nautilus s’endormait dans les déserts de l’Océan (p. 314).

Et ce n’est qu’au dernier chapitre du livre que, suivant une gradation en crescendo certainement intentionnelle, débutant dès le premier contact d’Aronnax avec le Nautilus, et qui atteint à présent son apogée, Nemo est évoqué à un moment où il se déchaîne sur son instrument au point de subjuguer corps et âme ses auditeurs. Et c’est précisément ce qui arrive à un Aronnax qui, certainement, décrit ici un état dans lequel Verne lui-même a dû se trouver au moins une fois dans sa vie en écoutant jouer un organiste exceptionnellement talentueux. Nemo joue, en effet, de façon tellement pathétique que, comme si on se trouvait dans la nef d’une cathédrale, le Nautilus tout entier résonne de ses accords, [8] plongeant Aronnax dans le même état second que lui, et ceci alors même qu’il ne se trouve pas encore à proximité de la source de cette musique :

En ce moment, j’entends les vagues accords de l’orgue, une harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritables plaintes d’une âme qui veut briser ses liens terrestres. J’écoutai par tous mes sens à la fois, respirant à peine, plongé comme le capitaine Nemo dans ces extases musicales qui l’entraînaient hors des limites de ce monde. {…} J’arrivai à la porte angulaire du salon. Je l’ouvris doucement. Le salon était plongé dans une obscurité profonde. Les accords de l’orgue résonnaient faiblement. Le capitaine Nemo était là. Il ne me voyait pas. Je crois même qu’en pleine lumière, il ne m’eût pas aperçu, tant son extase l’absorbait tout entier (p. 430).

Je pense que si l’on met cette dernière scène ainsi que celle où Nemo et Aronnax se sont amarrés à la plate-forme du Nautilus en regard de celle dans laquelle, au tout début de son aventure, Aronnax et ses deux compagnons s’y étaient également amarrés (cf. plus haut), il apparaît de façon tout à fait claire que les deux précédentes résultent de cette fragmentation ou, plus exactement, la préparent (Comparer Aa et B. Puis Ab et C.) :

A Scène du naufrage (p. 49) :

a Nous résistions difficilement à ce vertigineux entraînement, lorsque les lames nous battaient de plein fouet. Heureusement, Ned rencontra sous sa main un large organeau

fixé à la partie supérieure du dos de tôle, et nous parvînmes à nous y accrocher solidement.

b Pendant certaines accalmies de la mer et du vent, je crus entendre plusieurs fois des sons vagues, une sorte d’harmonie fugitive produite par des accents lointains.

B Scène de la tempête (p. 405) : Le capitaine Nemo, inébranlable sous les rafales avait pris place sur la plate-forme. Il s’était amarré à mi-corps pour résister aux

vagues monstrueuses qui déferlaient. (p. 405).

C Nemo joue sur son orgue (p. 430) : En ce moment, j’entends les vagues accords de l’orgue, une harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritables plaintes

d’une âme qui veut briser ses liens terrestres.

Figure 4. Nemo mourant. Illustration de Jules Férat pour L’Ile Mystérieuse (p. 568).

IAinsi, si mon hypothèse est fondée, on pourrait considérer que dans la scène du roman dans laquelle Honaker perçoit une transposition de l’épisode odysséen des Sirènes, Verne nous présente un des deux volets d’une seule et même expérience qu’Aronnax vécut, sous le patronage de Nemo, en cette étape finale de son séjour à bord du Nautilus. Expérience non pas esthétique au sens ordinaire du terme, mais plutôt d’ordre métempirique, et dont il n’est possible de saisir la teneur qu’à la lecture de cet autre passage du roman, dans lequel Aronnax, fût-ce pour quelques minutes, tombera sous le charme de « l’harmonie triste sous un chant indéfinissable » produite par Nemo jouant de son orgue et dont il avait déjà saisi indistinctement quelques accords, accroché en même temps que ses compagnons à l’extérieur du sous-marin, en les qualifiant d’« harmonie fugitive ». On comprend mieux ainsi ce que vient faire ici le terme « chant », étant donné que Nemo ne chante pas – ou tout au moins, cela ne nous est pas dit de façon explicite – en s’accompagnant de son orgue, mais se limite rigoureusement à jouer de son instrument. Ce « chant indéfinissable », censé être l’équivalent de celui des Sirènes homériques, est, semble-t-il, pour Verne, d’une telle texture qu’on peut à la rigueur l’évoquer métaphoriquement comme analogue à une formidable tempête en mer, à ses rafales et vagues déferlantes ; une « harmonie » à laquelle on ne saurait s’abandonner corps et âme sans risque de perdition, si ce n’est solidement attaché comme Ulysse au mât de son navire ou « amarré à mi-corps», comme son avatar vernien, à son Nautilus. Et c’est précisément ce qui se produit en réalité. À cette différence près que dans la seconde scène, celle où Nemo répand son « chant indéfinissable », c’est lui-même qui vis-à-vis d’Aronnax incarne les Sirènes !

Est-ce pour cette raison que, quelques années plus tard, Verne demanda à Jules Férat de représenter sur une de ses illustrations de L’Ile Mystérieuse (Figure 4) le capitaine Nemo dissimulant « sous une couverture qui lui recouvre l’intégralité de ses jambes » {…} « la nageoire caudale d’une sirène » ? Et non pas, comme le pense Lionel Dupuy, auteur de cette intéressante approche, pour mettre de façon générale en exergue les rapports si étroits du personnage avec l’élément marin ? [9] Et ne faudrait-il pas interpréter de la même façon la place exceptionnelle accordée au dugong apparaissant à la surface des eaux en mer Rouge, dont Ned Land croit apercevoir « les mamelles » et que Conseil prend pour « une véritable sirène », et à la chasse de laquelle, poussé par une rage rappelant celle d’Achab, le héros de Moby Dick, se rue Ned Land (p. 247) ? Et ne faudrait-il pas faire de même au sujet de l’emploi pour le moins ambigu, sinon même incorrect, par le romancier, dans le passage décrivant Nemo attaché à la plate-forme de son sous-marin, de la locution « amarré à mi-corps » ? De fait, cette locution désignant, d’ordinaire non pas le milieu du corps mais la partie jusqu’au milieu du corps, c’est-à-dire à la hauteur du nombril, comme p. ex. dans l’expression « s’avancer à mi-corps dans l’eau », son emploi pourrait bien constituer ici une allusion à l’anatomie d’une Sirène, dont le corps est jusqu’au nombril celui d’un poisson. Que dans ces deux scènes du roman, Nemo incarne aux yeux de Verne les Sirènes homériques n’est peut-être pas, d’ailleurs, sans rapport avec la devise mobilis in mobile figurant sur son blason. En effet, si pour concevoir cette devise Verne s’est bien inspiré, comme le note William Butcher, [10] de celle figurant sur le blason de l’ingénieur Dupuy de Bordes – immobilis in mobili –, il est pour le moins surprenant de constater que sur ce même blason figurait également une Sirène. [11] Notons, enfin, que si l’on met en relation le fait que pour Verne le capitaine Nemo est un aristocrate polonais (j’y reviendrai) et le fait que les armoiries de Varsovie représentent une Sirène brandissant un glaive qui, plus anciennement, avait l’aspect de femme-oiseau que donnaient aux Sirènes les Grecs (j’y reviendrai aussi) (Figures 5 et 6), on admettra que tout cela fait beaucoup de Sirènes gravitant, d’une manière ou d’une autre, autour de ce mystérieux capitaine qui est aussi un musicien, sinon même un talentueux compositeur ! [12]

|

|

| Figure 5. Armoiries de la ville de Varsovie. | Figure 6. Armoiries de la ville de Varsovie (17ème s.). |

C’est cette idée de lien mystérieux, fondamentalement conflictuel, liant et opposant à la fois l’Art – en l’occurrence, ici, la Musique – et la Nature – en l’occurrence, ici, la Mer – qui est à la base de celui associant, dans l’esprit de Verne, ces deux moments apparemment distincts : celui où Nemo joue, dans un état second, de son orgue, et celui où il s’arrime à l’extérieur du Nautilus pour contempler sans être annihilé par elle, l’extraordinaire tempête qui sévit. Cette même idée sera reprise, d’ailleurs, de façon plus explicite par Verne quinze ans plus tard dans L’Ile à hélice, pour extérioriser les sentiments d’un autre de ses héros, qui est en fait un quatuor de musiciens.

Ces derniers sont confrontés à un spectacle naturel – en ce cas, les vallées paradisiaques d’une des Iles Marquises – dont la beauté n’est pas simplement ineffable, mais littéralement provocante à leurs yeux. Celle-ci ne fait pas, en effet, l’objet d’une admiration béate, ni même de contemplation extatique, mais d’un véritable et insupportable défi. [13] Bien que se sachant incommensurablement plus puissante qu’eux, cette beauté les invite, à l’image des Sirènes homériques, à un duel d’où ils savent que l’on sort rarement indemne. Aussi, est-il plus prudent de s’abstenir de relever le défi en prétextant de ne pas disposer de ses instruments : « S’il avait ses instruments (le quatuor), il n’aurait pas résisté au désir de répondre par l’exécution d’un chef-d’œuvre lyrique au spectacle des chefs-d’œuvre de la nature ! » [14] À moins, certes, d’être l’égal d’Orphée, le seul à avoir triomphé des Sirènes en jouant sur sa lyre, [15] et que justement Nemo lui-même évoque au sujet des compositeurs modernes dont les partitions gisent « éparses » sur son orgue (p. 78). Disons, enfin, qu’on ne devra pas s’étonner quand on sait l’attachement passionné que Verne vouait à la fois à la mer et à la musique si les deux scènes du roman à mettre en regard afin de pouvoir reconstituer ce thème des Sirènes, mettent justement en exergue l’une la mer et l’autre la musique, [16] bien que l’occasion nous ait été donnée plus haut de constater qu’à la mer peuvent se substituer également d’autres éléments de la nature. Notamment, ce défi peut consister en des explosions volcaniques, dont l’effet produit sur le spectateur n’est pas sans rappeler celui produit sur Nemo par l’ouragan en mer évoqué dans la première des deux scènes. Ainsi en est-il déjà, p. ex., dans l’épisode de Cinq semaines en ballon, dans lequel le personnage évoqué, un prêtre à l’agonie, est en contemplation devant « un cratère de feu d’où s’échappaient avec fracas mille gerbes éblouissantes. – Que c’est beau, dit-il, et que la puissance de Dieu est infinie jusque dans ses plus terribles manifestations ! » (chap. XIII). On comprend que Volker Dehs ait choisi ce passage pour illustrer sa thèse au sujet de l’attitude de Verne vis-à-vis de la nature, qui serait, selon lui, d’ordre fondamentalement religieux [17] – interprétation qui rejoint celle soutenue ici sous le terme « métempirique ».

Michel Honaker m’a-t-il entraîné, par le jeu de son adaptation du roman, vers une interprétation erronée de ces deux scènes, celle de la tempête en mer et celle de Nemo jouant sur son orgue, dont la véritable signification ne nous est dévoilée que si on les met côte à côte, telles les pièces d’un puzzle ? Avons-nous réellement affaire à une transposition absolument originale de la part de Verne – un demi-siècle avant Ulysses de Joyce et son « épisode » correspondant [18] – de l’épisode des Sirènes homériques ? Le fil secret reliant ces deux scènes et qui nous révèlerait un Verne aux antipodes de l’image injustement véhiculée à son sujet d’auteur pour adolescents, est-il trop ténu pour résister à la critique des spécialistes ? Je ne sais, mais je n’en suis pas moins redevable à cet auteur contemporain, catalogué lui aussi, comme Verne, dans la littérature « pour jeunes ». En effet, un verbe qu’il emploie dans sa réécriture de la scène de la tempête en mer pour qualifier l’attitude de Nemo – le verbe « narguer » – m’a fait faire un nouveau plongeon dans « les abysses verniens » à la recherche de traces odysséennes dans ce roman, en me conduisant à examiner d’un peu plus près une autre encore de ses scènes. Dans celle-ci, justement, Nemo défie de façon provocante, en le narguant, non pas un ouragan cette fois, mais un navire de guerre ennemi. Un navire appartenant à « une nation maudite » et assimilé à un monstre qui serait doté de la vue, de l’ouïe et de la parole.

2. Nemo face au Cyclope

Dans cette autre scène, Nemo engage avec ce navire ennemi, un dialogue qui, même s’il ne s’agit en réalité que d’un monologue – car le monstre en question reste muet –, rappelle celui par lequel s’achève l’épisode où Ulysse affronte le Cyclope Polyphème ; épisode d’autant plus intéressant que c’est celui justement dans lequel apparaît le pseudonyme « Personne » emprunté sous sa forme latine par Verne pour nommer son propre personnage. Dans la scène finale de cet épisode, Ulysse qui, peu avant, a aveuglé le Cyclope pour pouvoir quitter la caverne où celui-ci le retenait prisonnier avec ses compagnons, et qui s’éloigne à présent du rivage dans son navire, lui adresse la parole en des termes provocants qui, comme il fallait s’y attendre, redoublent la fureur du Cyclope et le conduisent à réagir, en projetant vers le navire d’Ulysse (Figure 7) un énorme rocher :

Figure 7. Le Cyclope lance un rocher sur le navire d’Ulysse.

« Polyphème, tu n’as point dévoré dans ton antre, avec une violence atroce, les compagnons d’un homme sans valeur, et tu devais expier ton iniquité, ô mortel téméraire qui n’as point craint de te repaitre d’hôtes assis à ton foyer ! Zeus et les dieux immortels t’ont puni. » Je dis, et ces mots l’ont transporté d’une plus terrible colère ; il arrache la cime d’une grande montagne, il la lance, elle tombe devant notre navire ; peu s’en faut qu’elle n’atteigne l’extrémité de la proue. La mer reflue sous le choc de l’immense rocher, le flot nous pousse de nouveau vers le rivage, et nous force de toucher terre {…}. (IX 475-486) [19]

Ses compagnons ont beau le supplier de cesser de provoquer le Cyclope, qui pourrait bien finalement mettre leur navire en bouillie avec un de ses projectiles, Ulysse lui adresse de nouveau, une dernière fois, la parole pour lui révéler sa véritable identité :

« Cyclope, si parmi le humains on t’interroge sur la perte ignominieuse de ta vue, tu diras qui te l’a ravie. C’est Ulysse destructeur de cités, fils de Laërte, dont la demeure est dans Ithaque. » (IX 502-505)

Or, si l’on relit à présent le passage de Vingt mille lieues sous les mers dans lequel Nemo s’adresse en raillant au navire ennemi qui menace le Nautilus, comme s’il s’agissait non pas d’un navire, mais d’un monstre des mers capable de le voir, de l’entendre et de lui parler, l’analogie entre les deux scènes est frappante. Dans chacune d’elles, en effet, il est question 1) de révélation identité, 2) de projectiles, et 3) de neutralisation d’adversaire à l’aide d’un objet acéré. À quelques différences près, toutefois, révélatrices à elles seules, dans ce cas également, de la capacité de Verne de refondre pour les besoins de sa propre narration son modèle homérique.

La première est qu’il n’y a pas, comme dans l’épisode odysséen, d’échange d’altercations, puisque l’adversaire de Nemo reste muet. La deuxième différence est qu’alors qu’Ulysse prend l’initiative de révéler son identité au Cyclope, Nemo, lui, constatant que son adversaire ne se limite pas à « un coup de semonce » mais se met à bombarder le Nautilus, se rend compte que celui-ci connaît déjà sa véritable identité :

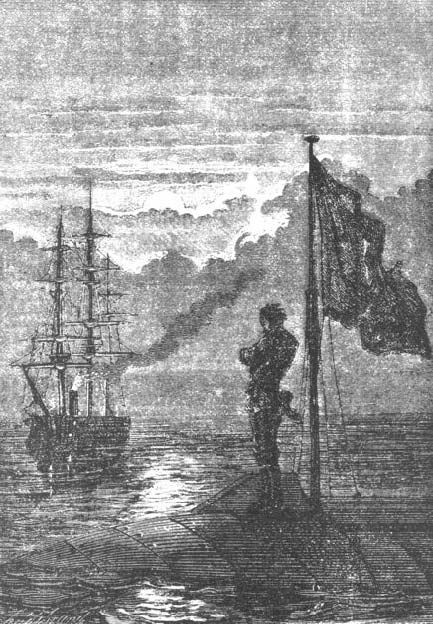

– Ah ! tu sais qui je suis, navire d’une nation maudite ! s’écria-t-il de sa voix puissante. Moi, je n’ai pas besoin de tes couleurs pour te reconnaître ! Regarde ! Je vais te montrer les miennes ! Et le capitaine déploya à l’avant de la plate-forme un pavillon noir semblable à celui qu’il avait déjà planté au pôle sud.

À ce moment, un boulet frappant obliquement la coque du Nautilus, sans l’entamer, et passant par ricochets près du capitaine, alla se perdre en mer. Le capitaine haussa les épaules. {…} (p. 420)

La troisième différence est que, tandis que, au moment où il s’adresse au Cyclope depuis son navire, Ulysse a déjà neutralisé son adversaire en lui crevant son œil unique, Nemo, lui, n’a pas encore réglé son compte au sien. Ce n’est que lorsque son adversaire multipliera ses projectiles – boulets qui, certainement pas par hasard, tout comme le rocher de Polyphème, manquent de peu leur objectif ! –, qu’il ne se contentera plus de le narguer en lui criant « Frappe ! navire insensé ! Prodigue tes inutiles boulets ! » (p. 420) mais décidera de passer à l’action. (Figures 8 et 9)

p> |

|

| Figure 8. Nemo brave le navire ennemi « maudit ». | Figure 9. Le navire ennemi bombarde le Nautilus. |

Bien entendu, Nemo ne lui crèvera pas l’œil à l’aide d’un tronc d’olivier taillé en un instrument perçant, comme le fit Ulysse. D’ailleurs, il faut tenir pour certain que, tout comme l’Abraham Lincoln, [20] ce nouveau navire ennemi est pourvu lui aussi, non pas d’un œil unique à la manière d’un Cyclope, mais, tout comme le géant légendaire Argus évoqué par Verne au sujet du navire précédent, d’une centaine d’yeux, [21] ce qui aurait rendu l’entreprise techniquement impossible ! Aussi, est-ce en transperçant non pas les cent yeux de ce navire ennemi assimilé à un Cyclope, mais sa coque à l’aide d’un instrument dont son propre navire dispose déjà : son éperon, [22] que Nemo s’apprête à l’embrocher et à l’envoyer par le fond corps et biens (Figure 10) : « Tu n’échapperas pas à l’éperon du Nautilus (…) » (p. 420).

Figure 10. Le Nautilus coule le navire ennemi.

Cet effroyable éperon d’acier, déjà mentionné à diverses autres occasions au cours du récit [23] comme un des éléments les plus impressionnants du Nautilus, apparaît de façon emblématique au cours de l’épisode de la tempête en mer examiné plus haut. Surtout, il y est évoqué en des termes qui ont tout l’air de constituer une transposition originale de l’opération à laquelle s’étaient livrés Ulysse et ses compagnons pour mettre au point l’arme nécessaire pour aveugler le Cyclope. (Figure 11) Rappelons que dans cette opération, tout comme s’il ne s’agissait pas d’une pièce de bois mais d’un objet en métal, le feu joue un rôle primordial, et ceci non seulement pour la préparation de l’instrument adéquat, mais aussi, et notamment, au moment crucial où celui-ci transperce l’œil du Cyclope. L’effet produit y est, en effet, curieusement comparé par Homère à celui produit par un objet en métal incandescent quand on le plonge dans un bassin d’eau froide. Cette comparaison est apparemment si paradoxale que certains hellénistes ont supposé que peut-être, dans une version plus ancienne, ce n’était pas à l’aide d’une pièce de bois, mais d’une broche de fer qu’Ulysse aveuglait le géant : [24]

Figure 11. Ulysse et ses compagnons aveuglent le Cyclope.

Déjà l’épieu d’olivier, quoique vert encore, rougit et est près de prendre flamme, lorsque je le retire. Alors, entouré de mes compagnons, je m’approche du monstre ; une divinité leur inspire une grande audace ; ils plongent au milieu de l’œil du Cyclope la pointe de l’épieu, et le maintiennent avec force, tandis que, pesant sur son autre extrémité, je le tourne vivement. Tel un artisan troue de sa tarière le bois dont il construit un navire, ses aides des deux côtés la maintiennent avec des courroies, et elle tourne sans s’arrêter : ainsi nous faisons tourner dans l’œil du Cyclope l’épieu brûlant sur lequel le sang coule et bouillonne ; la vapeur de sa pupille embrasée consume se sourcils et ses paupières ; et les racines de l’œil, atteintes par le feu, frémissent. Ainsi, lorsqu’un forgeron trempe dans l’eau froide une grande hache ou une doloire, elle fait entendre un bruit strident (c’est ce qui donne au fer sa force) : ainsi l’œil frémit autour de l’épieu d’olivier. (Od. IX, 378-394)

Or, tout comme si Verne voulait nous mettre devant les yeux l’éperon d’acier du Nautilus au moment même où il est en train d’être forgé, c’est également l’action du feu sur lui qui est mise en exergue dans son évocation :

À la pluie avait succédé une averse de feu. Les gouttelettes d’eau se changeaient en aigrettes fulminantes. On eût dit que le capitaine Nemo, voulant une mort digne de lui, cherchait à se faire foudroyer. Dans un effroyable mouvement de tangage, le Nautilus dressa en l’air son éperon d’acier, comme la tige d’un paratonnerre, et j’en vis jaillir de longues étincelles (p. 407).

Et comment ne pas discerner une ressemblance entre le passage dans lequel le héros d’Homère et ses compagnons transpercent l’œil de Polyphème et celui dans lequel Verne nous relate l’opération par laquelle Nemo extermine, en le transperçant à l’aide de son terrible éperon, le navire qui lui tient lieu de Cyclope, quand les descriptions respectives s’achèvent toutes deux par une comparaison renvoyant chacune au travail d’un artisan : forgeron chez Homère, mais précédé de charpentiers de chantier naval :

Ainsi, lorsqu’un forgeron trempe dans l’eau froide une grande hache ou une doloire, elle fait entendre un bruit strident (c’est ce qui donne au fer sa force) : ainsi l’œil frémit autour de l’épieu d’olivier. (Od. IX, 388-394)

Fabricant de voiles pour bateau chez Verne, réplique des fabricants de navires évoqués par Homère :

{…} Le Nautilus ne songeait pas à frapper le deux-ponts dans son impénétrable cuirasse, mais au-dessous de la ligne de flottaison, là où la carapace métallique ne protège plus le bordé. {…} Cependant, la vitesse du Nautilus s’accrut sensiblement. C’était son élan qu’il prenait ainsi. Toute sa coque frémissait. Soudain, je poussai un cri. Un choc eut lieu, mais relativement léger. Je sentis la force pénétrante de l’éperon d’acier. J’entendis des éraillements, des râclements (sic). Mais le Nautilus, emporté par sa puissance de propulsion, passait au travers de la masse du vaisseau comme l’aiguille du voilier à travers la toile (p. 423-424) ! [25]

Que cet éperon d’acier est bien l’équivalent de l’instrument mis au point par Ulysse pour crever l’œil du Cyclope ressort, par ailleurs, indirectement mais non moins clairement, de son équivalence, mise en exergue par Nemo, avec le harpon, également fait de métal et pourvu d’une pointe acérée, de Ned Land. En effet, lors de l’épisode au cours duquel le Nautilus attaque un troupeau de cachalots menaçant une famille de baleines australes, à Aronnax qui s’adresse à lui pour lui suggérer de les attaquer à coups de harpon, ainsi que le désire vivement Ned Land, Nemo répond :

Inutile de s’exposer, monsieur le professeur. Le Nautilus suffira à disperser ces cachalots. Il est armé d’un éperon d’acier qui vaut bien le harpon de maître Land, j’imagine (p. 329).

Et c’est bien ce qui va se passer : le Nautilus, en une opération qualifiée – non sans raison – par le romancier de …« massacre homérique », se change en « un harpon formidable, brandi par les mains de son capitaine » (p. 330). Or, cette équivalence tout à fait explicite pourrait être considérée comme un détail sans autre conséquence, une simple boutade de Nemo destinée à taquiner Ned Land, si dans un des épisodes suivants, celui au cours duquel le Nautilus aura affaire cette fois à une attaque de calmars géants, ce même Ned Land ne se servait de ce harpon pour s’acharner, ainsi que le signale Stephen Bertman, [26] à …leur crever impitoyablement les yeux. Il s’agit du moment particulièrement dramatique où un des membres de l’équipage ayant été saisi par le tentacule d’un des calmars – qui le balance en l’air un peu comme Polyphème tenait en l’air les compagnons d’Ulysse avant de les ingurgiter –, Nemo et ses marins, auxquels se sont joints Aronnax et ses deux compagnons, furieux, se ruent sur les calmars, dont ils tranchent les tentacules à coups de hache. À l’exception de Ned Land qui, lui, reste fidèle à son harpon, lequel « à chaque coup », écrit Verne, « se plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait. » (p. 396)

3. Un Cyclope nommé… Nemo

Ainsi aurait pu s’achever, à l’issue de cette véritable « Titanomachie » en plein océan, cette double, périlleuse plongée personnelle dans « les abysses verniens », si une étrange idée n’avait soudain émergé parmi mes réflexions : et si, en réalité, ce n’était pas tant Ulysse qui se dissimulait sous le masque de Nemo, mais en même temps, et surtout peut-être en définitive, …Polyphème – un Polyphème qui aurait pris sa revanche sur un Ulysse dont le rôle serait assumé en réalité, selon une lecture sous-jacente du récit, par le pusillanime Aronnax ? Un Aronnax représentant pour Nemo un Ulysse dont il aurait subtilisé même le nom ou, plus exactement, le faux nom – « Personne » – sous lequel celui-ci, pour le railler, s’était présenté à lui lors de leur première rencontre, au cours de laquelle il avait réussi, autrefois, à lui échapper, et qui a maintenant l’imprudence ou la malchance de venir le relancer dans sa tanière sous un nouveau faux nom – Aronnax !

Inutile de signaler qu’une telle hypothèse, si elle se vérifiait, résoudrait la question cruciale à laquelle Stephen Bertman (cf. plus haut) omet de donner une explication tant soit peu convaincante : pourquoi diable Verne aurait-il fabriqué un Nemo constituant un étrange amalgame alliant les traits physiques et le comportement à la fois d’Ulysse et de son adversaire : le Cyclope Polyphème, tout en conservant le personnage qui dans le roman incarne manifestement l’Ulysse homérique : Aronnax ?

N’est-ce pas, en effet, ce dernier, et non pas Nemo, qui, comme Ulysse le fait parlant aux Phéaciens, [27] nous raconte l’histoire de son séjour dans le Nautilus ? N’est-ce pas, surtout, également Aronnax qui, exactement comme Ulysse et ses compagnons, se retrouve, victime lui aussi de sa curiosité, en compagnie des siens, Conseil et Ned Land, séquestré, comme n’a pas manqué de le remarquer Stephen Bertman, [28] dans un immense sous-marin aussi étanchement scellé que la caverne de Polyphème ? [29] Un sous-marin dont le nom même – « Nautilus» –, qui est celui d’un mollusque marin céphalopode vivant reclus dans une coquille, [30] renverrait aussi bien à la caverne du Cyclope qu’à celle, faite d’acier, dans laquelle Nemo, volontairement isolé, comme Polyphème, de toute société humaine, [31] les retient prisonniers – une interprétation qui pourrait bien remettre en cause celle de Roland Barthes au sujet de ce sous-marin, car si celui-ci n’est que le substitut de la caverne de Polyphème, c’est à Homère et non pas à Verne qu’il reviendrait d’être taxé de manie de l’enfermement. [32] Bertman ajoute même au sujet de ce substitut de caverne un détail intéressant en discernant une analogie entre le couvercle d’acier du « trou d’homme » qui se referme derrière Aronnax et ses compagnons et le rocher à l’aide duquel Polyphème bloque l’entrée de sa grotte, bien que, en réalité, ce ne soit pas cette plaque, qui n’est nullement mentionnée dans un tel contexte tout au long de la narration, qui constitue l’équivalent du rocher de Polyphème. Ce sur quoi, en effet, Verne attire concrètement notre attention, c’est la porte de la pièce où on les confine provisoirement, dans une obscurité complète, et qui en se refermant derrière eux fait un bruit assourdissant :

Au bas de l’échelle une porte s’ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore. (p. 50). [33]

Contrairement à Ulysse, cependant, faute d’être, doit-on supposer, aussi malin que son modèle homérique, Aronnax ne voit pas comment ils pourraient bien s’échapper.

Mais désire-t-il vraiment s’échapper? Pas le moins du monde en réalité.

En effet, cet avatar d’Ulysse qu’est Aronnax tombe à ce point sous le charme irrésistible d’un Cyclope dont les mélodies jouées sur son orgue le subjuguent tout aussi sûrement que le chant des Sirènes, qu’il n’éprouve plus, au fil des jours, la moindre envie de quitter cet antre sous-marin et encore moins d’exterminer son geôlier. Ce qu’il éprouve, en effet, c’est une fascination toujours plus grande pour lui. Au point que, finalement, au moment où le Nautilus risque d’être pris dans les remous du Maelström et qu’il se résout, pressé par Ned Land, à quitter le sous-marin, Aronnax, victime d’une sorte de « syndrome de Stockholm », n’est plus qu’à deux doigts de fusionner psychiquement avec Nemo, ou même d’être, tel un minable moustique, totalement hypnotisé et happé – littéralement « phagocyté » – par l’engloutisseuse personnalité de son hôte. Un personnage qualifié dès le début comme étant « haut de taille » (p. 52), mais également, ainsi que l’apprenons maintenant, doté d’« une voix puissante » (p. 420), et face auquel, lors d’une phase antérieure du processus, Aronnax s’était senti dans le même état qu’Œdipe face au Sphinx – un monstre mythologique que, me semble-t-il, Verne se représente plutôt comme celui, gigantesque, de Giza et non pas de taille humaine, tel que les artistes Grecs de l’époque classique le figurent sur leurs poteries :

Je le considérai avec un effroi mélangé d’intérêt, et sans doute, ainsi qu’Œdipe considérait le sphinx (p. 68).

et qui, dans cette phase finale, lui apparait soudain ce qu’il est réellement : la réincarnation d’un géant odysséen nommé Polyphème :

Alors le capitaine Nemo grandissait démesurément dans ce milieu étrange. Son type s’accentuait et prenait des proportions surhumaines. Ce n’était pas mon semblable, c’était l’homme des eaux, le génie des mers (p. 429).

Mais il est temps maintenant d’examiner d’un peu plus près, sous ce même angle, une particularité physique ou, pour reprendre les termes mêmes employés par Aronnax pour le décrire, « un détail particulier » de ce personnage, qui le fascine dès leur première rencontre, à l’occasion de laquelle Verne brosse, sous forme de fiche signalétique, le portrait de Nemo. Ce « détail particulier » qui a également attiré l’attention de Stephen Bertman, [34] pourrait bien être là pour évoquer ce qui est justement le trait distinctif de tout Cyclope qui se respecte :

Détail particulier, ses yeux, un peu écartés l’un de l’autre, pouvaient embrasser simultanément près d’un quart de l’horizon. Cette faculté, – je l’ai vérifié plus tard –, se doublait d’une puissance de vision encore supérieure à celle de Ned Land. Lorsque cet inconnu fixait un objet, la ligne de ses sourcils se fronçait, ses larges paupières se rapprochaient de manière à circoncire la pupille des yeux et à rétrécir ainsi l’étendue du champ visuel, et il regardait ! Quel regard ! comme il grossissait les objets rapetissés par l’éloignement ! comme il vous pénétrait jusqu’à l’âme ! comme il perçait ces nappes liquides si opaques à nos yeux, et comme il lisait au plus profond des mers ! {...} (pp. 52-53) [35]

Quel regard, en effet, que celui de deux yeux « un peu écartés l’un de l’autre », qui « embrassent simultanément près d’un quart de l’horizon » et qui lorsqu’ils fixent un objet ont l’air …de n’en plus faire qu’un !

Qui « ont l’air », évidemment, car Verne aurait-il pu se livrer à une transposition grossière, indigne d’un grand écrivain, et nous décrire ouvertement Nemo pourvu, comme son modèle homérique, d’un œil unique au milieu du front ? On objectera peut-être qu’il aurait pu – pourquoi pas ? – le représenter comme borgne ou éborgné, l’œil couvert du bandeau noir ou du cache-œil traditionnel, selon l’image populaire stéréotypée des pirates. N’en est-il pas un, d’ailleurs, d’une certaine façon ?

Certainement pas, et ceci pour deux raisons.

En premier lieu, de cette manière, Verne aurait affublé son personnage d’une infirmité qui, outre ses connotations fortement négatives, du fait justement qu’elle se rencontre chez d’abominables flibustiers, serait tout à fait inconciliable avec son profil éminemment aristocratique. N’oublions pas qu’il s’agissait initialement, dans l’idée de Verne, d’un aristocrate polonais, aspect du personnage qui, ainsi que le souligne Volker Dehs, [36] reste inchangé pour l’essentiel dans la forme définitive du roman. Et de fait, on peut difficilement s’imaginer quelqu’un qui ressemblerait aussi peu que Nemo à un flibustier ou même à un capitaine au long cours ordinaire, tant celui-ci présente toutes les caractéristiques d’un hobereau, membre de la szlachta, attaché aux divertissements traditionnels de l’aristocratie, dont notamment la chasse, et disposant d’un piano-orgue dans le salon de son manoir subaquatique. Un manoir dont les murs sont ornés de tableaux de maîtres anciens et même, dans leur intervalle, de « resplendissantes panoplies » médiévales, et qui – noblesse oblige – possède un blason où figurent, comme il sied, son chiffre et sa devise !

En second lieu, une telle infirmité contredirait la puissance de vision proprement surhumaine (voir plus haut) dont Nemo est justement censé avoir été doté par la nature. C’est, d’ailleurs, en recourant également à une curieuse description alliant la géométrie à l’animalité que Verne fera allusion, une quinzaine d’années plus tard, à ce même « détail particulier » dans la description d’un autre de ses personnages romanesques : Robur, le protagoniste de Robur-le-Conquérant. [37] Cet autre personnage, qui présente tellement de similitudes avec Nemo qu’on le considère comme son quasi-double, nous est décrit comme étant :

{…} d’une taille moyenne, avec une carrure géométrique, – ce que serait un trapèze régulier, dont le plus grand des côtés parallèles (est) formé par la ligne des épaules. Sur cette ligne, rattachée par un cou robuste, une énorme tête sphéroïdale. À quelle tête d'animal eût-elle ressemblé pour donner raison aux théories de l'Analogie passionnelle ? À celle d'un taureau, mais un taureau à face intelligente (p. 26).

Verne insinuerait-il au sujet de Robur qu’il serait un avatar du Minotaure ? Comme Ulysse, Thésée ne s’était-il pas trouvé lui aussi prisonnier dans le fameux Labyrinthe, à la merci de cet autre monstre, dont le corps était celui d’un homme et la tête celle, justement, d’un taureau ? Sans totalement exclure que l’image du Minotaure ait pu influencer Verne quand il brossa le portrait de ce doublet de Nemo, je pencherais plutôt en faveur d’une autre interprétation.

En effet, une particularité que, comme tous les bovidés, présente un taureau par rapport aux autres mammifères est la position latérale de ses yeux. Cette particularité, nous disent les zoologues, outre qu’elle entraine un champ visuel comportant un espace d’ombre situé devant l’os frontal, réduit surtout le champ de vision binoculaire, avec comme résultat une mauvaise perception par cet animal des distances et de la profondeur. Ce qu’il faut, toutefois, en retenir ici ne concerne pas la vision de cet animal, mais le fait que, en raison de leur position latérale, on ne peut percevoir à la fois dans sa totalité qu’un seul de ses deux yeux. Si l’on y ajoute que ces yeux appartiennent à une tête « énorme et sphéroïdale », traits évoquant non pas une tête humaine normale mais bien plutôt un gigantesque globe oculaire, il n’est plus besoin de préciser quel genre de créature se dissimule sous cet autre avatar vernien de Polyphème. Et comment ne pas discerner dans le passage suivant de la même description, une allusion à l’opération cruelle déjà évoquée en détail plus haut (cf. plus haut), par laquelle Ulysse avait crevé l’œil de Polyphème ? D’autant plus qu’elle est assortie d’une métaphore évoquant, cette fois-ci exactement comme chez Homère, non pas l’ouvrage d’un artisan voilier, mais bien d’un forgeron :

Des yeux que la moindre contrariété devait porter à l’incandescence, et, au-dessus, une contraction permanente du muscle sourcilier, signe d’une extrême énergie. Des cheveux courts, un peu crépus, à reflet métallique, comme eût été un toupet en paille de fer, large poitrine qui s’élevait ou s’abaissait avec des mouvements de soufflet de forge (p. 26).

À cette description de Robur, alias Nemo, Verne ajoutera dans la suite de ce roman intitulée Maître du Monde, [38] ce détail supplémentaire, littéralement sarcastique, faisant allusion au sort subi préalablement par trois paires de compagnons d’Ulysse, dont Polyphème « déchiquète les corps membre à membre » avant de les ingurgiter (IX 287-295) :

{…}, pas de moustache, pas de favoris, une large barbiche à l’américaine, qui laissait voir les attaches de la mâchoire, dont les masséters devaient posséder une puissance formidable (pp. 181-182).

Est-il, enfin, bien nécessaire de rappeler que si dans son évocation de Polyphème, Homère ne l’associe pas – tout au moins explicitement – à la métallurgie, mais le présente comme un pasteur, dans la mythologie grecque, les Cyclopes sont de talentueux métallurgistes, [39] et plus généralement, exactement comme Nemo – ingénieur de son état, ne l’oublions pas – de géniaux techniciens ? Ce qui, d’ailleurs, n’empêchera pas l’ingénieur Nemo de se targuer d’être lui aussi un pasteur, à cette seule différence près qu’ayant opté pour les profondeurs de l’Océan, son bétail n’est pas composé de brebis comme celui de Polyphème, mais de phoques, comme celui d’un autre fils de Poséidon, Protée, le « Vieux de la mer » comme on le surnomme, lequel tient, lui aussi, une place de choix dans l’Odyssée (chant IV 382-570). Car c’est bien lui qu’évoque Nemo lorsqu’il confie à Aronnax :

Mes troupeaux, comme ceux du vieux pasteur de Neptune, paissent sans crainte les immenses prairies de l’Océan. J’ai là une vaste propriété que j’exploite moi-même et qui est toujours ensemencée par la main du Créateur de toutes choses. (p. 71-72)

Doutera-t-on encore que ce soit le Cyclope Polyphème, et non pas Ulysse, qui se dissimule sous les traits du capitaine Nemo ? Que nous aurions bien affaire à une interversion des rôles, confirmant mon soupçon initial que Verne ne se contente pas de construire son roman en s’inspirant de l’Odyssée mais qu’il en fait une véritable anti-Odyssée. Dans celle-ci, le Cyclope Polyphème prend le dessus sur Ulysse, prenant ainsi sur lui la revanche qu’Homère, n’en déplût à son père Poséidon (Odyssée, IX 473-542), ne lui avait pas accordée, puisque le héros finalement survivra à la terrible tempête provoquée par le dieu pour le punir d’avoir aveuglé son fils. Cela dit, faudra-t-il s’étonner si cet avatar de Polyphème s’avère être, à l’image de son divin père – car Poséidon est tout sauf un bienveillant protecteur des marins [40] –, un incurable « tueur en série » de tout ce qui flotte à la surface des océans ? Deux mots, enfin, au sujet de mon hypothèse, également partagée, ainsi que je le signalais déjà plus haut, par Stephen Bertman, selon laquelle le sous-marin où se trouvent confinés de force Aronnax et ses deux compagnons, constitue le substitut imaginé par Verne de la grotte où furent séquestrés Ulysse et les siens.

N’est-il pas remarquable, en effet, que ce soit une vaste grotte sous-marine qui serve de port d’attache au Nautilus (p. 302-303) ? [41] Mais aussi, que ce soit, dans un Nautilus transformé, selon son vœu, en cercueil, et à l’abri de cette même grotte, que Nemo sera enseveli, quand ses parois s’effondreront sous l’effet de l’explosion du volcan de l’île ? (Figure 12) Fin sans doute digne d’un personnage qui, sans être, comme Polyphème, fils de Poséidon, n’en est pas moins un adorateur zélé de ses insondables abîmes. À cette différence près qu’il cultive avec autant de zèle les arts d’un Héphaïstos qui le lui rend bien en lui offrant comme abri une île volcanique, comme l’est justement celle de Lemnos, berceau du dieu des forgerons [42] et fabricant lui-même, comme l’ingénieur Nemo, d’incroyables appareils à la pointe de la technologie, [43] dans le genre du Nautilus ! Enfin, cette explication nous permet peut-être aussi de saisir une raison supplémentaire pour laquelle Verne a attaché autant d’importance à cette grotte sous-marine : imbriquées l’une dans l’autre à la manière des poupées russes ou des boîtes gigognes, ces deux grottes pourraient bien constituer une allusion de sa part à la façon dont cette seconde lecture de son roman est imbriquée dans la première.

Figure 12. Le Nautilus dans la grotte sous-marine de l’île Lincoln (L’île mystérieuse).

Surprenante seconde lecture d’un roman qui, sous l’apparence d’un récit d’aventures en mer peuplé de monstres divers, pourrait bien constituer, quatre siècles après François Rabelais [44] et, surtout, plus d’un demi-siècle avant l’Ulysse de Joyce, une tentative de réécriture de l’épopée homérique aussi originale et non moins subversive que la sienne, et moins conservatrice même du point de vue de l’ordre des épisodes. Contrairement, en effet, à Joyce, qui se conforme plus ou moins à la trame générale du récit homérique [45] et se contente de la concentrer en une seule journée et dans divers quartiers d’une seule et même ville (Dublin), Verne, lui, transpose le récit en le condensant en dix mois et en n’en conservant (jusqu’à preuve du contraire, bien entendu) que deux des épisodes du périple maritime d’Ulysse : celui du Cyclope et celui des Sirènes. Par ailleurs, le personnage qui chez Joyce incarne le Cyclope Polyphème, le dénommé Le Citoyen, [46] est loin d’occuper la place de premier plan occupée chez Verne par Nemo. Ainsi, dans sa transposition de l’Odyssée, cet épisode constitue le pivot central de toute la narration. Enfin, last but not least, alors que Joyce respecte l’équivalence entre ses trois protagonistes (Leopold Bloom, Stephen Dedalus et Marion Bloom) et ceux d’Homère (Ulysse, Télémaque et Pénélope), Verne procède à une audacieuse conversion du héros positif homérique en un pantin béat d’admiration devant son adversaire et de ce dernier, personnage de loin le plus repoussant de l’épopée, sinon en héros positif, tout au moins en principal protagoniste. De cette manière, il compose une Odyssée qui est en même temps – et surtout en fin de compte – une « Revanche de Polyphème ». Ou, peut-être, leur « Réconciliation » ? Au fond, le traitement réservé par Nemo à Aronnax, n’est ni physiquement, ni même moralement, douloureux, comme l’est celui, effroyable, infligé par Ulysse à Polyphème.

Sans doute, mais dans ce cas, comment devra-t-on interpréter le curieux passage dans lequel Aronnax évoque le moment où le Nautilus transperce de son éperon la coque du navire ennemi comme si ce n’était pas la coque de ce navire mais son corps à lui qui était transpercé, le choc ressenti lui ayant même fait soudain, dit-il, « pousser un cri » ? Ce passage prend tout son sens si l’on se rappelle l’équivalence mise en exergue par Nemo entre cet éperon et le harpon à l’aide duquel (voir plus haut) Ned Land crevait impitoyablement les yeux glauques des calmars :

Toute sa coque frémissait. Soudain, je poussai un cri. Un choc eut lieu, mais relativement léger. Je sentis la force pénétrante de l’éperon d’acier. J’entendis des éraillements, des râclements (sic) (pp. 423-424).

Il me semble, en effet, qu’il faut voir dans ces quelques lignes une façon ingénieuse imaginée par Verne pour sceller non seulement l’équivalence complète entre le navire ennemi « aux mille yeux » et Aronnax, mais aussi, et surtout, l’équivalence entre le sort que, à ce moment-là encore, Nemo réserve peut-être à ce dernier et celui que dans l’Odyssée Ulysse avait infligé à Polyphème : la cécité. Un sort auquel Aronnax est en principe irrémédiablement condamné dès l’instant où, dès le début, lui-même s’identifie à Œdipe (cf. plus haut), et auquel il échappera par miracle. Ce miracle est la soudaine léthargie dans laquelle sera plongé l’équipage tout entier du Nautilus après avoir envoyé par le fond le navire ennemi, et dont Aronnax et ses deux compagnons profiteront pour s’échapper enfin de leur prison sous-marine.

Cette léthargie inespérée pourrait éventuellement être interprétée comme une allusion à celle de Polyphème, quand celui-ci plonge dans un profond sommeil après avoir ingurgité deux des compagnons d’Ulysse arrosés du vin que le héros lui a offert dans ce but (IX 371 et suiv.), afin de pouvoir l’aveugler et s’échapper ainsi avec ses compagnons, bien que dans le cas de ceux d’Aronnax ce soit plutôt un de ses deux compagnons qui assume ce rôle. Et de fait, les capacités odysséennes d’Aronnax ayant été absorbées par Nemo, le peu qu’il en reste encore en lui, essentiellement une part de son énergie et de sa ténacité à toute épreuve, ont en quelque sorte transmigré en la personne de Ned Land. En effet, tout comme Ulysse, ce personnage, bien qu’homme de mer aguerri, n’a qu’une idée en tête : regagner – d’où son patronyme signifiant « la terre » – coûte que coûte la terre ferme. Comme Ulysse également, Ned Land est toujours affamé (pp. 61-63), avec une nette préférence pour le menu des héros homériques : viande, pain et vin (p. 151). Enfin, ainsi que je le remarquais déjà (cf. plus haut, p. 13), comme Ulysse l’avait fait aux dépens de Polyphème, il s’acharne à crever de son harpon, l’un après l’autre, les yeux des calmars géants (p. 396). Aussi pourrait-on légitimement se demander si Ned Land ne constitue pas en fait la réplique – dans les deux sens du terme – d’un Aronnax / Ulysse mis jusqu’à nouvel ordre hors de combat. On comprendrait de cette manière pourquoi, dès leur première rencontre, Aronnax puisse dire de lui, comme s’il pressentait que cet homme allait recueillir et sauvegarder par la suite toutes ses capacités odysséennes – y compris son talent de conteur –, que le récit de ses aventures polaires « prenait une forme épique et qu’il croyait écouter quelque Homère canadien, chantant l’Iliade des régions hyperboréennes » (p. 21) ! Il semblerait par ailleurs que Nemo ne soit pas dupe de ce transfert d’aptitudes odysséennes vers ce personnage et du possible danger encouru, et ce pourrait bien être la raison pour laquelle, faisant allusion au coup de harpon porté la veille par Ned Land contre le sous-marin, il emploie, pour se justifier de devoir les emprisonner, cette étrange formule : « Est-ce involontairement que maitre Land m’a frappé de son harpon ? » (p. 67), qui ne peut s’expliquer uniquement par le fait que pour Nemo, lui-même et son sous-marin ne font qu’un, selon l’interprétation qu’on en donne généralement. [47] C’est pour cette même raison, enfin, me semble-t-il, que Nemo, sachant qu’il ne pourra pas neutraliser cet être rustre aussi efficacement qu’il le fera avec Aronnax en l’épatant par ses connaissances dans tous les domaines et en l’envoûtant par ses « chants de Sirène », lui offrira, pour l’amadouer, ou peut-être pour s’en débarrasser en l’envoyant chez les cannibales Papouas, une excursion de plusieurs jours …« à terre ». [48]

La seconde raison pour laquelle je n’adopterai pas une interprétation optimiste des rapports entre ces deux avatars de héros homériques, Nemo et Aronnax (et son alter-ego Ned Land), et que Verne ressuscite à sa manière dans son roman, est qu’il reprendra cette inversion des rôles entre Ulysse et Polyphème cinq-six ans plus tard. Il le fera dans un roman d’aventures apparemment situé aux antipodes de Vingt mille lieues sous les mers, puisque l’action s’y déroule sur la terre ferme et non pas au fond des océans : Michel Strogoff. Cet autre roman, cependant, n’en représente pas moins lui aussi, compte tenu des espaces infinis traversés par le héros et des dangers incessants qu’il affronte en cours de route, une nouvelle transposition de l’Odyssée. Verne n’y narre-t-il pas les captivantes aventures d’un guerrier qui, comme Ulysse, rentre lui aussi, d’une certaine manière, chez lui, puisqu’il est natif de Sibérie ? N’est-ce pas, d’ailleurs, incognito que chacun d’eux devra poser le pied sur le sol natal, l’un à Ithaque, où vivent son père et son fils, l’autre à Omsk, où vit sa mère, Martha ? Quant à la mer, si celle-ci en est totalement absente, fleuves, rivières, lacs et marécages y sont tellement présents d’un bout à l’autre de l’interminable parcours effectué par le héros qu’il ne serait pas du tout exagéré de voir en eux le substitut de cet élément si cher au cœur de l’écrivain. Ceci ne présenterait rien de bien étonnant quand, ainsi que le note Olivier Dumas, « son œuvre est tellement imprégnée de cet élément qu’il l’introduit, tel un démiurge, dans certains romans où il ne devrait pas se trouver ». [49]

Ce n’est pas par hasard, en effet, si la plupart des titres de chapitre du roman contenant un toponyme se rapportent à des fleuves : « En descendant la Volga », « En remontant la Kama », « Les marais de la Baraba », « Le passage de l’Yénisseï », « Baïkal et Angara », sans compter le non moins caractéristique « Entre deux rives » ! Rien d’étonnant à cela puisqu’un grand nombre d’épisodes critiques se déroulent sur un fleuve. Pour n’en citer que les plus importants : c’est à bord du steam-boat Caucase, sur la Volga, que Strogoff aperçoit pour la première fois son adversaire, Ogareff (p. 70-71) ; c’est en traversant l’Irtych sur un bac qu’il est blessé à la tête, tombe dans l’eau, et est séparé de Nadia qui le croit mort (p. 133) ; poursuivi par des cavaliers Tartares, c’est en plongeant avec son cheval dans l’Obi qu’il leur échappe (p. 170) ; c’est sur la berge du Tom, où campent les Tartares et leurs prisonniers, qu’il retrouve Nadia et sa mère (p. 210) ; enfin, il rejoindra Irkoutsk, via l’Angara, embarqué depuis le lac Baïkal sur une sorte de « train de bois » dont un groupe de réfugiés ont fait un radeau de fortune (p. 284). Sans omettre, surtout, la traversée extrêmement périlleuse de l’Yenisseï, rendue possible grâce à son ingéniosité typiquement odysséenne. En effet, Michel Strogoff, qui a trouvé dans une cabane abandonnée une douzaine d’outres pleines de koumyss, une boisson locale alcoolisée, les vide, et après en avoir mise une de côté, les remplit d’air, et s’en sert comme flotteurs pour transformer la charrette de Nicolas en embarcation, ou, plus précisément, en une sorte de radeau (Figure 13), car c’est bien ce type d’embarcation qui est à la base de l’idée géniale de Strogoff : [50]

Figure 13. La kibitka de Nicolas transformée en radeau.

{…} Deux de ces outres, attachées au flanc du cheval, étaient destinées à le soutenir à la surface du fleuve. Deux autres, placées aux brancards de la kibitka, entre les roues, auraient pour but d’assurer la ligne de flottaison de sa caisse, qui se transformerait ainsi en radeau (p. 255).

Cette scène, qui n’est pas sans rappeler celle dans laquelle Ulysse se fabrique un radeau pour quitter l’île de Calypso (V 228-262), mais aussi, et surtout, les douze outres miraculeusement trouvées dont se sert Michel Strogoff pour transformer leur charrette en radeau, nous amènent à songer aux douze amphores de vin qu’un certain Maron avait offertes à Ulysse (IX 196-215). N’est-ce pas grâce au vin pris sur une de ces douze amphores et dont il a mis de côté et a emporté avec lui une outre pleine, qu’Ulysse endormira le Cyclope et pourra ainsi l’aveugler (IX 345-359) ? N’est-ce pas, aussi, juste après lui avoir fait boire de ce vin qu’il lui fera croire qu’il se nomme « Personne » (IX 360-367) ? Il est difficile de ne pas rapprocher cette outre providentielle d’Ulysse et ce passage du roman, si l’on prend en compte l’ordre – injustifiable autrement – donné en priorité par Strogoff à Nicolas de « mettre à part » une de ces outres pleines d’une boisson qualifiée de « fortifiante, enivrante même » !

Qu’il faille voir dans cet autre roman également une transposition de l’Odyssée, Verne nous le dit, d’ailleurs, de façon on ne peut plus claire – imitant même en cela Homère quand celui-ci affirme que ses héros seront « chantés dans les siècles à venir » : [51] –, dans le passage qui clôt le roman et où sont évoquées les noces de Michel Strogoff et de Nadia Fédor :

La cérémonie du mariage se fit à la cathédrale d’Irkoutsk. Elle fut très-simple dans ses détails, très-belle pour le concours de toute la population militaire et civile, qui voulut témoigner de sa profonde reconnaissance pour les deux jeunes gens, dont l’odyssée était déjà rendue légendaire (p. 339). [52]

Or, contrairement à l’issue donnée par Verne dans Vingt mille lieues sous les mers à l’affrontement entre ses deux principaux protagonistes, dans ce qui s’avérera constituer une nouvelle « Anti-Odyssée vernienne », celui des deux incarnant Polyphème ne laissera pas s’enfuir indemne son adversaire, mais l’abattra de ses propres mains, en le poignardant. Une Anti-Odyssée vernienne qui, d’ailleurs, est tout autant, comme on verra, une « Anti-Iliade ».

4. Polyphème …au service du czar

Pour Michel Serres, dont l’interprétation du roman comme une reprise du célèbre mythe Œdipe [53] constitue la plus intéressante parmi celles formulées au siècle dernier, le patronyme créé par Verne pour son héros – Strogoff – doit être mis en rapport avec la racine grecque donnant dans cette langue des mots induisant des figures circulaires, ce qui serait incompatible avec l’explication que j’avance ailleurs, à savoir que Verne s’est tout simplement servi du nom de la famille historique des Stroganoff, [54] sans pour autant exclure totalement l’éventualité que ce patronyme ait également séduit Verne pour la raison évoquée par Michel Serres. Ou si figure circulaire il y a dans le roman, celle-ci devrait plutôt être mise en rapport avec l’œil unique distinguant du reste de l’humanité la race à laquelle appartient Polyphème; celle des Cyclopes, dont le nom, signifiant « les Yeux Ronds », [55] est précisément construit sur le terme grec désignant le cercle, et nous verrons par la suite en quoi une telle figure siérait impeccablement à l’émissaire du czar. De même, le nom de son adversaire, l’abominable Ivan Ogareff, dans lequel Michel Serres croit discerner le terme français « ogre », [56] est très probablement emprunté, ainsi que le soutient Jeanine Naboit-Mombet, à celui d’un militant révolutionnaire nommé Ogarev, ami de Tourguiéniev, et qui séjournait à Paris à cette époque, [57] sans qu’on puisse toutefois exclure dans ce cas-ci, l’ingénieuse hypothèse de Serres. Quoiqu’il en soit, exactement comme nous l’avons constaté au sujet du couple Aronnax / Nemo, « gre » ou pas, si on ne se contente pas d’une lecture superficielle du roman, on ne tarde pas à se rendre compte que l’ignoble individu inspiré du Cyclope homérique n’est pas celui qu’on s’imagine. Ce n’est pas de Polyphème qu’il convient, en effet, de rapprocher cet Ogareff, mais, aussi surprenant que cela puisse paraître au premier abord, d’Ulysse. Pour se convaincre que c’est bien Ulysse, et non pas le Cyclope Polyphème, qui se dissimule sous le personnage d’Ogareff, il suffit de se reporter à la description tout à fait révélatrice qu’en fait Verne :

Ayant en lui (Ogareff) un peu de sang mongol par sa mère, qui était d’origine asiatique, il aimait la ruse, il se plaisait à imaginer des embûches, et ne répugnait à aucun moyen, lorsqu’il voulait surprendre quelque secret ou tendre quelque piège. Fourbe par nature, il avait volontiers recours aux plus vils déguisements, se faisait mendiant à l’occasion, excellant à prendre toutes les formes et toutes les allures. De plus, il était cruel, et il se fût fait bourreau au besoin. Féofar-Khan avait en lui un lieutenant digne de le seconder dans cette guerre sauvage (p. 138).

Figure 14. Ulysse déguisé en mendiant se présente devant Pénélope. Plaque en terre cuite milieu du 5ème siècle av. J.-C.

Il n’est pas besoin d’être un spécialiste de l’épopée homérique pour reconnaître dans cette fiche signalétique non pas celle du Cyclope Polyphème, mais bien celle d’« Ulysse aux mille tours » (polutropos), ainsi qu’Homère surnomme le plus souvent son héros ; un héros qui, comme Ogareff, « se plaisait à imaginer des embûches », dont notamment celle du fameux Cheval de Troie, mais aussi, un héros qui, comme « à l’occasion » le fait également Ogareff, s’était au moins deux fois « déguisé en mendiant ». (Figure 14) Il le fait, en effet, une première fois pour pénétrer dans Troie comme espion, ainsi que le rapporte Hélène à Télémaque lorsque celui-ci visitera Sparte (Od. IV 240-258), et une seconde fois, pour pénétrer dans son propre palais à Ithaque sans être reconnu par les Prétendants et pouvoir ainsi les exterminer (Od. XIII 429-440). Et de fait, même si Ogareff ne s’introduit pas dans la ville assiégée d’Irkoutsk littéralement déguisé en mendiant, c’est cependant vêtu de guenilles (p. 315) qu’il le fera (Figure 15) quand il s’y présentera sous une fausse identité : celle de Michel Strogoff. Objectif de l’opération : rendre possible, grâce à un plan digne du « reneur de villes » (ptoliporthios) [58] que fut Ulysse, la prise de cette autre ville de Troie non pas par les Grecs, bien entendu, mais les Tartares. [59]

Figure 15. Ogareff en guenilles est conduit devant le Grand Duc.

Il vaut la peine de reproduire ici, en les plaçant côte à côte :

1) le passage dans lequel Hélène décrit à Télémaque l’aspect de son père quand ce dernier s’était introduit dans Troie :

Il se fait à lui-même d’ignobles meurtrissures ; il jette autour de ses épaules de vils lambeaux, comme un esclave, et il s’introduit dans la ville de Priam, déguisé en mendiant, bien différent de ce qu’il était auprès de la flotte des Grecs. C’est ainsi qu’il pénètre au milieu des Troyens, personne ne soupçonne sa présence ; moi seule, malgré son déguisement, je le reconnais et l’interroge ; il a d’abord l’art d’éluder les questions. (Od. IV 240-258)

2) celui dans lequel nous est décrit Ogareff au moment où il se présente aux autorités de la ville assiégée, déguisé en un émissaire du czar qui aurait parcouru plusieurs centaines de km à pied et affronté en cours de route les pires adversités :

Il avait (Ogareff) l’air épuisé de fatigue. Il portait un costume de paysan sibérien, usé, déchiré même, et sur lequel on voyait quelques trous de balle. Un bonnet moscovite lui couvrait la tête. Une balafre, mal cicatrisée, lui coupait la figure. Cet homme avait évidemment suivi une longue et pénible route. Ses chaussures, en mauvais état, prouvaient même qu’il avait dû faire à pied une partie de son voyage (p. 315).

mais aussi,

3) celui dans lequel ce même Ogareff nous est décrit, dans une scène des tout premiers chapitres du livre, de façon encore plus fidèle à son modèle homérique, puisque, pour se rendre méconnaissable, il ne s’était pas contenté de se revêtir de guenilles, mais comme Ulysse, il avait pris l’apparence d’un misérable vieillard, et plus précisément celle d’« un vieux bohémien » :

Le vieux bohémien était là, dans une humble attitude, peu conforme avec l’effronterie naturelle de ses congénères. On eût dit qu’il cherchait plutôt à éviter les regards qu’à les attirer. Son lamentable chapeau, rôti par tous les soleils du monde, s’abaissait profondément sur sa face ridée. Son dos voûté se bombait sous une vieille souquenille dont il s’enveloppait étroitement, malgré la chaleur. Il eût été difficile, sous ce misérable accoutrement, de juger de sa taille et de sa figure. Près de lui, la tsigane Sangarre, femme de trente ans, brune de peau, grande, bien campée, les yeux magnifiques, les cheveux dorés, se tenait dans une pose superbe (p. 76).

Aussi est-ce à une subtile allusion à cet aspect essentiel de l’épisode de l’Odyssée que nous avons affaire et certes pas, comme on aurait pu supposer, à une maladresse du romancier.

Par ailleurs, de même qu’Ulysse est le bras droit et conseiller d’Agamemnon, chef suprême des Grecs qui assiègent Troie, Ogareff est celui de Féofar-Khan, le chef suprême de l’armée tartare assiégeant Irkoutsk. De plus, n’oublions pas que de même qu’Ulysse n’hésite pas, au besoin, à exécuter ou faire exécuter impitoyablement ses adversaires, [60] Ogareff est impitoyable envers ses propres adversaires, et si Michel Strogoff n’est pas condamné à mort mais à être aveuglé c’est uniquement parce que Féofar-Khan préfère laisser le Coran décider du châtiment le plus approprié. Mais aussi, comme Ulysse, Ogareff est un fieffé fabulateur – aspect du personnage que Verne ne manque pas de mettre en relief en évoquant, en des termes qui renvoient directement à son modèle homérique, la façon dont il s’efforce de berner les défenseurs d’Irkoutsk afin de leur briser le moral :

Ogareff raconta donc, avec un aplomb qui ne se démentit jamais, les fausses péripéties de son voyage. Puis, adroitement, sans trop y insister d’abord, il parla de la gravité de la situation, exagérant, et les succès des Tartares, ainsi qu’il l’avait fait au grand-duc, et les forces dont ces barbares disposaient. {…} Ces fâcheuses insinuations, Ogareff ne les prodiguait pas. Il mettait une certaine circonspection à les faire pénétrer peu à peu dans l’esprit des défenseurs d’Irkoutsk (p. 319-320).

Enfin, il n’est pas sans intérêt de signaler que cet Ogareff « aux mille tours » et « preneur de villes », « habile ingénieur » de formation, et spécialisé dans le siège de villes (p. 308), ne se décide à agir, comme Ulysse, que sous la pression d’une femme : divinité féminine portant le nom de Pallas Athéna dans le cas du héros homérique ; femme mortelle portant le nom de Sangarre, son « âme damnée », comme la qualifie Verne (p. 191), dans le cas d’Ogareff. Et de fait, comment expliquer autrement que cette tsigane, qui lui est absolument dévouée mais lui sert essentiellement d’espionne, puisse exercer sur lui un tel ascendant que, sans son intervention, celui-ci ne serait pas passé à l’action au moment le plus crucial de son plan diabolique : pénétrer dans Irkoutsk en se faisant passer pour Strogoff afin d’ouvrir au bon moment une des portes de la ville aux assiégeants :

Ivan Ogareff pensa alors à demander à la trahison ce que la force ne pouvait lui donner. On sait que son projet était de pénétrer dans la ville, d’arriver jusqu’au grand-duc, de capter sa confiance, et, le moment venu, livrer une des portes aux assiégeants ; puis, cela fait, d’assouvir sa vengeance sur le frère du czar. La tsigane Sangarre, qui l’avait accompagné au camp d’Angara, le poussa à mettre ce projet à exécution (p. 308).

Est-il bien nécessaire de rappeler que c’est régulièrement pressé par Athéna et sous ses directives qu’Ulysse passe à l’action, que ce soit pour mettre au point le stratagème du Cheval de Troie ou, comme on a vu plus haut, pour se déguiser en vieux mendiant afin de s’introduire incognito dans son palais d’Ithaque ? Il est remarquable, d’ailleurs, que ce soit justement dans la scène où Ogareff est déguisé en « vieux bohémien » que Sangarre apparaît à ses côtés, non pas simplement comme une très belle femme, mais pareille à la statue de quelque déesse : « brune de peau, grande, bien campée, les yeux magnifiques, les cheveux dorés, (Sangarre) se tenait dans une pose superbe » (p. 75). Une apparence qui n’est pas sans rappeler l’aspect sous lequel Athéna se présente à Ulysse peu avant de le métamorphoser en vieux mendiant : celui d’« une grande et belle femme, artiste en beaux ouvrages » (Od. XIII 288-89). Aussi pourrait-on se demander si cette mystérieuse acolyte d’Ogareff, laquelle, remarquera peu après Strogoff, a comme « tous ces damnés tsiganes », « des yeux de chat » et « voit clair même la nuit » (p. 76), ne représenterait pas l’avatar vernien de la divine protectrice et conseillère d’Ulysse ; celle qu’Homère évoque justement sous le surnom glaukopis, signifiant « aux yeux de chouette ».

Cependant, s’il devient clair à présent que, contrairement à ce à quoi on se serait attendu, ce n’est pas le Cyclope d’Homère, mais son Ulysse qui se dissimule sous Ogareff, il n’apparaît pas de façon aussi claire que ce soit ce Cyclope et non pas, comme il paraît évident de le supposer, Ulysse, qui se dissimule sous la personne du protagoniste de Michel Strogoff, l’émissaire sans peur et sans reproche que le Czar de Toutes les Russies charge d’une mission en principe impossible, et qui en cours de route aura affaire au dangereux traître nommé Ogareff. De fait, si l’on se reporte à sa fiche signalétique telle qu’elle nous est fournie au tout début du roman, rien ne transparaît dans l’aspect physique de Michel Strogoff qui puisse être perçu comme une allusion à celui de Polyphème, à commencer par ses yeux :

Ses yeux étaient d’un bleu foncé, avec un regard droit, franc, inaltérable, et brillaient sous une arcade dont les muscles sourciliers, contractés faiblement, témoignaient d’un courage élevé, « ce courage sans colère des héros », suivant l’expression des physiologistes (p. 23).

S’il est, paradoxalement, une paire d’yeux et un regard sortant de l’ordinaire, ce sont ceux du journaliste français Alcide Jolivet, lesquels sont mis en exergue en ce début du roman :

Son appareil optique avait été singulièrement perfectionné par l’usage. La sensibilité de sa rétine devait être aussi instantanée que celle de ces prestidigitateurs, qui reconnaissent une carte rien que dans un mouvement rapide de coupe, etc. (p. 6).