Rares sont les textes où Jules Verne introduit et commente ses propres écrits (ou ceux d’autrui). Contrairement à des auteurs comme Dumas fils ou Émile Zola, Verne ne tenait à défendre aucun programme esthétique ou idéologique, et les quelques préfaces dont nous disposons tout de même sont toutes dues à l’initiative de l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, à laquelle le romancier n’aurait pas pu se soustraire. [1] Les quelques textes, très inégaux entre eux, que je présente par la suite, ont en commun qu’ils sont peu ou pas connus, même des spécialistes de Jules Verne, ce qui tient surtout à leur extrême rareté. Même leur statut d’authenticité n’est rien moins qu’assuré, au moins pour deux d’entre eux dont un porte tout de même la signature de l’écrivain. Aussi, cette présentation sommaire n’a d’autre prétention que de rendre accessibles des avant-textes qui, d’une manière ou d’une autre, font partie de l’immense œuvre du romancier.

Le premier texte a paru le 1er janvier 1873 dans un « Catalogue-spécimen illustré » de 16 pages énumérant les ouvrages et illustrations parus dans les huit premières années du Magasin d’Éducation et de Récréation, et qui fut joint au premier numéro du 17e tome. Le Magasin avait été le projet de prédilection de Pierre-Jules Hetzel, envisagé dès 1845 en collaboration avec l’historien Théophile Lavallée et enfin réalisé en mars 1864 avec le soutien de Jean Macé. [2] Jules Verne fut adjoint en tant que directeur à partir du 6e volume, en septembre 1867. Sa correspondance avec Hetzel prouve qu’il relisait et critiquait certains textes destinés à paraître pendant les premières années, mais servait surtout en prêtant son nom devenu de plus en plus populaire. Il contribuait avec la reproduction de ses romans sous forme de feuilletons au succès grandissant de la revue.

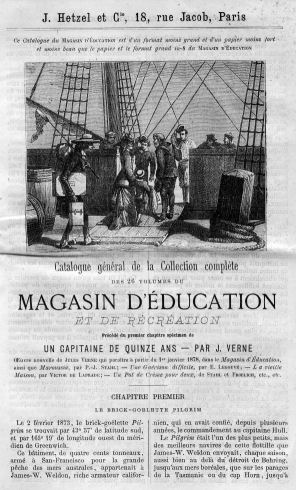

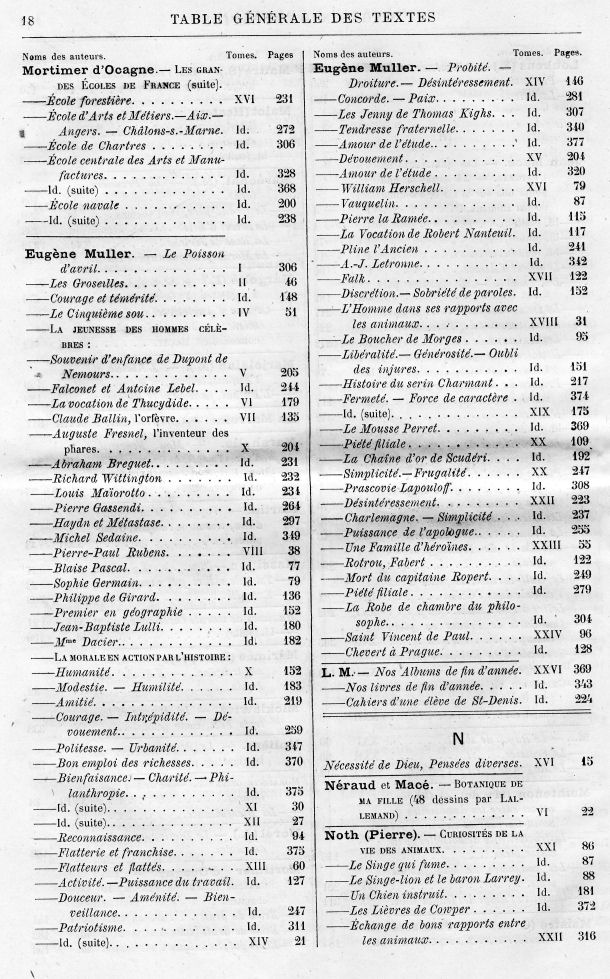

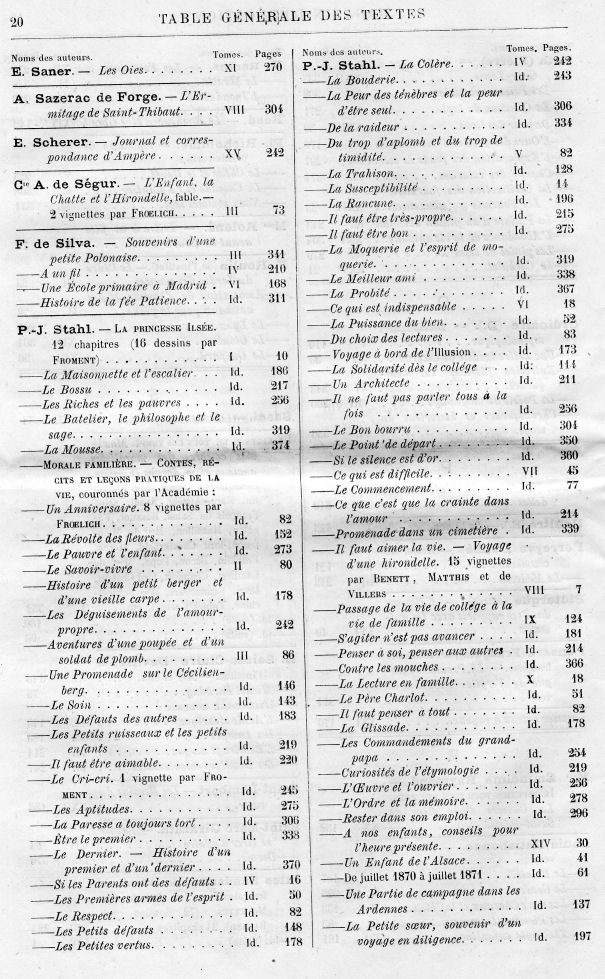

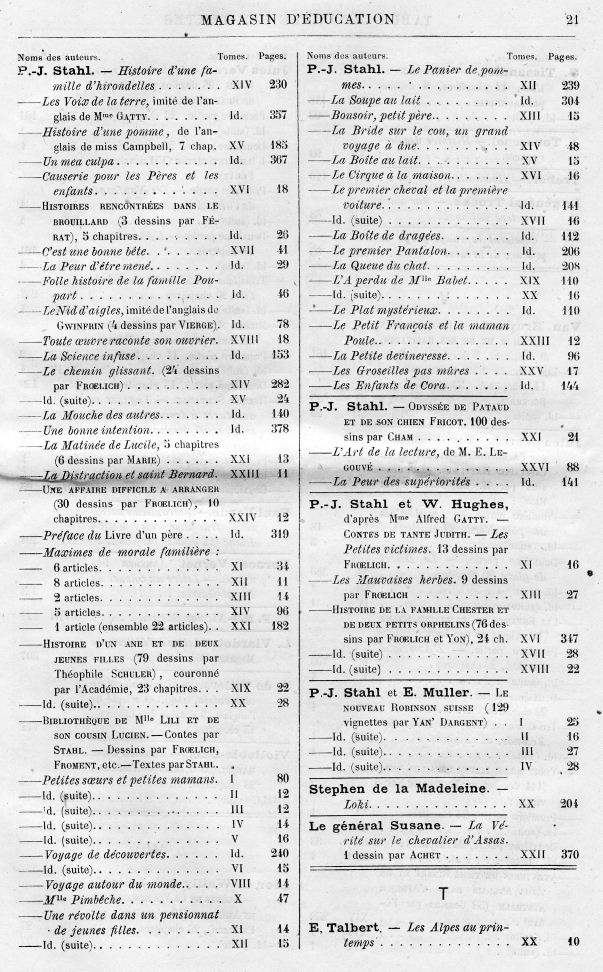

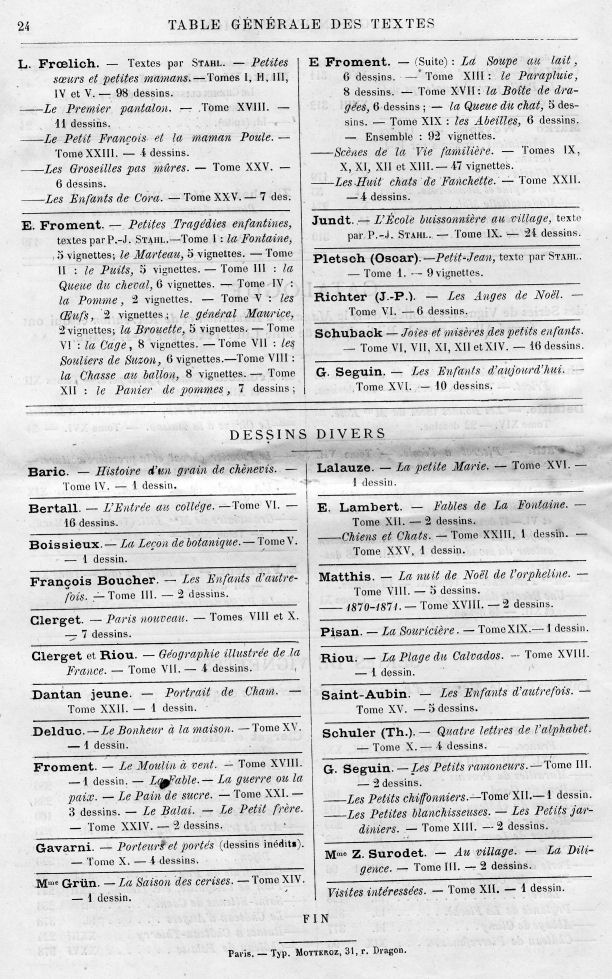

Bien que ce « Catalogue-spécimen illustré » soit signé des trois auteurs, il est probable qu’il fut rédigé en grande partie ou même entièrement par l’éditeur se servant comme d’habitude de son pseudonyme P.-J. Stahl. Outre l’avertissement aux pages 1 et 2 (Figure 1), la plaquette comporte une « Table complète des textes » par ordre alphabétique des auteurs (pp. 3-12) et la liste, également alphabétique, des « Vignettes dans le texte et par séries » (pp. 13-16). Elle est illustrée, entre autres de deux gravures extraites à Vingt mille lieues sous les mers (p. 11) et à la Géographie illustrée de la France et de ses colonies (p. 15).

Figure 1. Catalogue-spécimen illustré ( 1er janvier 1873), pages 1 et 2 (coll. Dehs)

La dernière page de la plaquette se termine par une « Récapitulation » résumant avec fierté le nombre des textes publiés dans le Magasin « depuis huit années : 28 ouvrages, comprenant 716 Chapitres ; 328 Contes, Nouvelles, Récits divers, Variétés scientifiques, morales et littéraires ; 17 Séries de Dessins, avec textes ou légendes, comprenant ensemble 599 Dessins ; 1,675 Dessins illustrant les textes ; 110 Dessins divers. En tout 456 ouvrages et articles divers représentant au moins 100 Volumes in-18 et 2,384 Dessins. » Vu l’importance — il est vrai, toujours sous-estimée — de l’entourage éditorial constitué par le Magasin d’Éducation et de Récréation pour la réception de l’œuvre vernienne, un répertoire complet de cette revue s’impose, mais celui qui existe déjà est malheureusement introuvable dans les bibliothèques européennes et américaines. [3] En attendant que ce travail soit rendu accessible aux chercheurs, je propose en annexe l’intégralité d’un second répertoire édité par Hetzel, inconnu jusqu'à présent des exégètes, qui comprend les publications du Magasin entre 1864 et 1877.

Le deuxième texte fut signalé et attribué à Jules Verne par Piero Gondolo della Riva : « Ce texte anonyme occupe les pp. 1 à 3 d’un feuillet de 4 pp. qui fut rajouté dans le n° 241 [du 1er janvier 1875] du Magasin. Ce feuillet ne se trouve jamais dans les exemplaires cartonnés du tome 2 » [4], ce qui explique sa rareté. L’attribution du bibliographe se voit confirmée par une lettre adressée par Verne à Hetzel le 4 novembre 1874 : « Voici un court résumé du 1er volume de L'Ile mystérieuse. Il est exact. Voyez ce que vous pouvez en faire. » [5] Ce texte n’a d’autre équivalent dans les Voyages extraordinaires que le « Chapitre préliminaire qui résume la première partie de cet ouvrage [c’est à dire De la Terre à la Lune, 1865], pour servir de préface à la seconde », dans Autour de la Lune (1869). Et il a cette particularité d’être introduit à son tour par un mot du maître du Magasin :

Nous croyons utile de donner à ceux de nos abonnés nouveaux qui n’ont pas reçu, comme ceux de 1874, la première partie de l’Ile mystérieuse, un résumé de ce que contient cette première partie jusqu’au chapitre qui commence l’année 1875. Ce résumé, bien que succinct, leur permettra de suivre avec intérêt les événements qui vont se dérouler à la suite, et qui conduiront dans le Magasin l’œuvre nouvelle de M. Jules Verne jusqu’à sa conclusion.

Les deux volumes de l’année 1874, contenant au complet toute la 1re partie de l’Ile mystérieuse et le commencement du Chalet des sapins [6], peuvent être achetés par eux au prix de 14 francs les deux volumes. Ils auront ainsi au complet cet important ouvrage, ainsi que le Chalet des sapins, plus l’Histoire d’une âne et de deux jeunes filles, par P.-J. Stahl, et en outre les nombreux contes et autres travaux littéraires qui ont paru dans les deux volumes de 1874.

Cinq prisonniers des sudistes, lors de la guerre fédérale, s’étant emparés d’un aérostat, parvinrent à s’échapper de Richmond pendant l’année 1865. Leur ballon, emporté par un ouragan, vint tomber à 6,000 milles dans l’ouest, en vue d’une île déserte du Pacifique. Ces prisonniers étaient l’ingénieur Cyrus Smith, le reporter Gédéon Spilett, le nègre Nab, domestique de l’ingénieur, un jeune garçon de quinze ans, Harbert, et un vieux marin, son compagnon, le matelot Pencroff. Quand le ballon prit terre, l’un des cinq passagers manquait. C’était Cyrus Smith, qui avait été précipité avant ses compagnons en dehors de la nacelle.

Les Naufragés de l’air sont absolument dénués de tout. Ils devront se tirer d’affaire avec leurs dix doigts. Ils n’ont pas même un couteau, car ils ont tout jeté pour alléger leur ballon. Au bout de quelques jours, ils parviennent à retrouver l’ingénieur, qu’ils croyaient mort, et son chien Top, miraculeusement sauvés des flots sans que l’ingénieur lui-même puisse savoir à quoi ou à qui il a dû son salut.

Ils sont braves, laborieux, tous unis ; l’ingénieur Cyrus est un intrépide et un savant. Leur premier soin est de monter sur le pic d’un volcan éteint, afin de reconnaître le lieu que Dieu leur a laissé pour asile. C’est une île. Laquelle ? Une île déserte, inconnue, du Pacifique, voilà tout ce qu’ils peuvent dire. N’importe ! Il s’agit de ne pas perdre courage et de s’installer là jusqu’à ce qu’un navire passe, ou que les naufragés en puissent construire un. Le feu leur manque : Cyrus est un savant, un esprit inventif ; il en allume avec deux verres de montre disposés en forme de lentilles. Il fabrique un couteau avec le collier de Top. Il établit une briqueterie, un four à poterie ; il fabrique des arcs, des flèches, etc. Il reconnaît exactement la situation de l’île, à laquelle il donne le nom d’île Lincoln. Il découvre au sein d’un massif granitique, sur le littoral, une caverne habitable. Là s’installe toute la petite colonie, qui, dans cet abri sûr et impénétrable, pourra braver les rigueurs de l’hiver. L’existence commune s’organise donc complètement. Cyrus Smith a changé le minerai en fer et en acier ; il a fabriqué des instruments et des outils ; il a même fait de la nitro-glycérine, ce qui lui a permis de faire sauter certaines roches du littoral et de mieux approprier la caverne, qu’il appelle Granite-house, pour les besoins de la colonie, et à laquelle on montait par une échelle extérieure, ce qui la mettait à l’abri de toute agression.

Mais cette caverne est en communication avec la mer par un puits central, et, chose bizarre, le chien Top, guidé par son instinct, vient obstinément aboyer à l’orifice de ce puits, sans qu’on puisse deviner pourquoi. Il y a là un mystère qui intrigue vivement les colons. Cependant ils sont certains que l’île Lincoln est déserte ; ils l’ont parcourue, ils l’ont explorée, et n’ont jamais rencontré une trace quelconque qui permît de penser qu’elle fût habitée.

Et pourtant, sept mois après leur arrivée, l’un des colons ayant pris au piège un jeune pécari de trois mois, trouve un grain de plomb dans le corps de ce petit animal. Ce grain de plomb dans le corps de cet animal est un fait tellement inexplicable que les colons ne savent que penser.

Le premier volume finit sur cet incident, qui est pour l’île Lincoln l’équivalent du pied humain dont Robinson rencontra l’empreinte dans son île. Qu’y a-t-il ?

Les naufragés se construisent une pirogue, et, en faisant l’exploration de leur île, ils découvrent échouée sur le sable, entre deux tonneaux vides qui ont dû la soutenir sur l’eau, une caisse de chêne. – D’où peut provenir cette épave ? D’un naufrage sans doute. – Remorquée jusqu’à Granite-house, la caisse y est ouverte. Son contenu est si extraordinaire, si providentiel, elle contient si bien ce dont les habitants de l’île étaient le plus privés, ce que leur industrie même n’eût pu leur procurer, que l’idée que l’île serait habitée par quelque être puissant, mystérieux et secourable, s’impose à l’ingénieur Cyrus malgré toute son invraisemblance. Une exploration lui paraît de plus en plus urgente. La pirogue remonte presque jusqu’à la source de la rivière qui traverse l’île de l’est à l’ouest. Là elle est amarrée, et la troupe se dirige vers le littoral qu’elle suit jusqu’à la pointe sud de l’île. A cet endroit Top découvre, accrochés aux arbres, les lambeaux du ballon du ballon qui les a jetés sur leur île. Les colons, après bien des difficultés, réunissent tous ces débris qui vont leur être si utiles, car en somme c’est du linge ; ils reviendront les chercher plus tard. Ils suivent la côte ouest de l’île en se dirigeant vers le nord, et arrivent à l’embouchure de la rivière qu’il leur faut traverser ; ils vont construire un radeau, quand, à leur grand étonnement, ils aperçoivent leur pirogue descendant le courant à la dérive, ils s’en emparent adroitement et traversent la rivière. Arrivés devant Granite-house, plus d’échelle... Ils sont stupéfaits. La nuit est venue, ils se réfugient dans la grotte qui les a reçus à leur arrivée dans l’île. Le jour venu, ils reviennent sous les fenêtres de leur demeure, quatre singes de grande taille s’y montrent ; l’un d’eux, mortellement atteint d’un coup de fusil, est précipité sur la grève. Quelques heures se passent sans que rien de nouveau se présente pour les colons si singulièrement dépossédés de leur demeure, lorsque tout d’un coup les singes, pris d’un effroi subit, provoqué par une cause inconnue, se présentent de nouveau, mais en nombre considérable aux fenêtres, où les balles des colons en font un véritable carnage. Alors l’échelle, chose étrange, se déroule jusqu’à terre comme si une main amie et invisible la leur avait jetée. Rentrés en possession de leur demeure, les colons n’y trouvent plus qu’un singe. Ils le font prisonnier. Jup, c’est le nom qu’ils lui donnent, s’apprivoise rapidement et devient un ami pour Top, et un aide pour le cuisinier Nab. Un pont est construit sur la rivière, ainsi qu’un chariot que traîneront deux onaggas capturés. L’étoffe du ballon est apportée et sert à confectionner du linge pour la colonie qui en avait grand besoin.

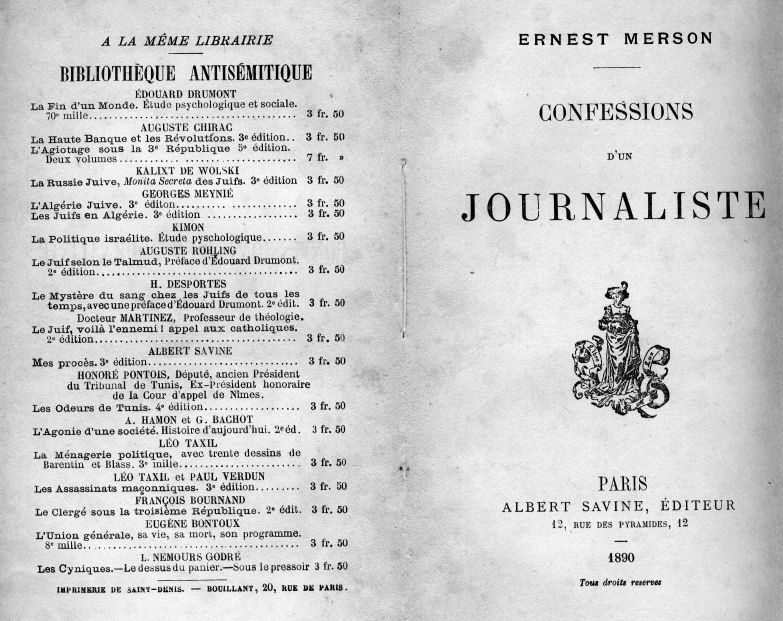

Est-il légitime d’introduire dans cette présentation de textes oubliés de Jules Verne même des préfaces qu’il n’a pas écrites ? Je ne résiste pas à la tentation de proposer au moins quelques extraits d’un livre du publiciste Ernest Merson (1819-1905), Confessions d’un journaliste (Paris : Albert Savine, 1890), dont il a dédié la préface « A M. JULES VERNE » pour la simple raison que celui-ci ne l’avait pas rédigée. Charles-Victor-Ernest Merson, né à Fontenay-le-Comte (Vendée), journaliste nantais, écrivit dès 1846 des textes consacrés à l’histoire, la politique et la situation du journalisme (Figure 2). Monarchiste enragé, il est surtout connu pour avoir fondé en 1849, avec son frère Olivier, peintre (comme leur neveu Luc-Olivier) et critique d’art, le journal nantais L’Union bretonne qui s’opposera avec passion au Phare de la Loire, quotidien républicain paraissant à Nantes sous la direction de Georges Schwob, père de l’écrivain Marcel.

Figure 2. Page de titre des Confessions d'un journaliste et portrait de l'auteur (coll. Dehs)

Les verniens savent que L’Union bretonne a reproduit, fin 1865, le texte non autorisé, paraît-il, de De la Terre à la Lune, en janvier 1872 « 40e ascension française au Mont Blanc » et en août 1881 la version originale de « De Rotterdam à Copenhague. A bord du yacht à vapeur Saint-Michel », les deux dernières de Paul Verne. Ce journal, a-t-il publié d’autres textes des frères Verne ? Voilà ce qu’un examen plus poussé de ce quotidien pourrait établir. Jules Verne a pu approfondir sa connaissance des Merson pendant les années 1876 à 1878 lorsqu’il s’était rétabli avec sa famille à Nantes et était bien intégré dans la vie culturelle de la ville, entre autres comme membre de la Société des Beaux-Arts, dont son frère était le secrétaire. Nul doute que, politiquement, l’Union bretonne lui convenait mieux que le Phare de la Loire, mais pourquoi aurait-il renoncé à tenir sa promesse en préfaçant le volume écrit à son initiative, si on en croit les assertions de Merson ? Il me paraît probable d’en chercher les raisons dans la situation politique qui opposait depuis 1888 les deux écrivains. Verne, quoique royaliste, avait été élu en mai au conseil municipal d’Amiens, dans le parti républicain du maire, Frédéric Petit ; comme tel, il devait au moins observer une certaine réserve. Or, les mémoires de Merson (suivis en 1891 d'une seconde partie, Confidences d’un journaliste, chez le même éditeur) sont une polémique réactionnaire qui n’y va pas avec le dos de la cuillère, c’est le moins que l’on puisse en dire. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le frontispice des Confessions pour reconnaître son entourage idéologique… L’implication du nom du romancier dans cette publication n’aurait pu que miner sa position dans la politique municipale, qui n’était rien moins qu’incontestée.

Mon cher ami,

Quelle n’est pas ma disgrâce !

Vous m’aviez promis une préface pour ce livre, qui est un peu votre œuvre, puisque c’est vous qui m’avez engagé à l’écrire ; et voilà qu’un malaise soudain vous frappe, interdisant, au moins pour quelques semaines, tout travail à votre esprit charmeur. [7] Vos lecteurs, si nombreux et si fidèles, y perdront un régal exquis ; le dommage me sera plus sensible encore, puisque, à votre défaut, je me trouve contraint de présenter moi-même mon volume au public ; ce qui, à vous parler franc, ne me plaît guère. (p. [V])

C’eût été si bon d’être signalé par vous à l’attention des curieux ! Vous leur auriez dit, en votre style aimable, toute sorte de choses attrayantes, et la foule se fût de suite sentie séduite et entraînée. Tandis que, sans recommandation chaleureuse et sympathique, je m’expose à une indifférence cent fois pire que la sévérité.

N’importe ; le sort en est jeté : j’écrirai la préface après avoir écrit le livre ; et le tout suivra ensemble la même fortune. (p. VI)

[…] ; je n’ai connu ni la haine, ni même le ressentiment. Je me suis arrêté au dédain, au mépris, au dégoût. Et c’est bien assez. Peut-être trouverez-vous, mon ami, que c’est presque trop. Vous m’avez connu riche, et je suis pauvre, si pauvre que de mes biens d’autrefois il ne me reste plus que ma plume, mais une plume intacte et qui n’a jamais subi l’outrage de l’hypothèque. [8] (p.VII)

[…] C’est le propre des âmes vraiment libres de s’attacher plus étroitement au malheur qu’à l’excès même de la haute fortune. Et j’ai la prétention d’être de ces âmes-là. Si bien que je lutte, depuis le crime du 4 Septembre [9], avec une énergie persévérante pour venger l’Empire en même temps pour préparer son retour, et que ma plume ne cesse d’écrire pour ce que vous me permettrez, vous l’ami des princes d’Orléans, d’appeler la « bonne cause, » parce que c’est absolument celle du droit national.

Mais que je vous conté-je ? Vous me connaissez depuis assez longtemps, mon ami, pour que le soin soit superflu de me montrer à vous dans mes manifestations politiques. N’en parlons plus. (p. XII)

[…] Voilà ma Préface, mon cher ami. Elle est loin de valoir celle que vous m’aviez promise. Mais il n’est pas permis à tout le monde d’entrer à Corinthe, même à ceux qui se mettent en chemin pour y arriver. Je n’ai pas votre esprit fécond ; je suis loin de posséder votre plume toujours attachante ; j’ignore l’art de marier, pour exciter l’intérêt, la fantaisie à la réalité, ne sachant pas, d’ailleurs, envelopper ma pensée dans cette finesse d’expression que vous possédez à un si haut degré et dont votre public raffole. Non ; j’écris tout uniment, simplement, bêtement, si vous voulez. C’est pourquoi je vous souhaitais en tête de ce livre. A la place de votre prose j’y inscris au moins votre nom, qui me servira de passe-port auprès du lecteur et m’assurera d’abord son attention et plus tard sa bienveillance. (p. XVI)

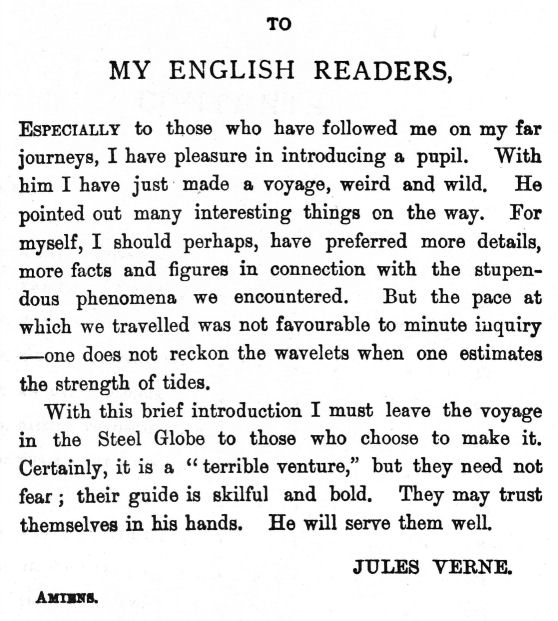

Retournons à Jules Verne et à sa plume, en l’occurrence de langue anglaise. En 1890, le journaliste et romancier irlandais Robert Cromie (1855-1907) publie chez Frederick Warne and Co. (London, New York) son roman A Plunge into Space dans lequel il décrit un voyage interstellaire qui finit tragiquement : Après vingt ans de recherches, Henry Barnett parvient à produire un métal apte à vaincre la gravitation. En Alaska, il construit une sphère creuse dans lequel il voyage avec six compagnons en douze heures sur la planète Mars. Les habitants, quoique plus avancés que les êtres humains aux points de vue moral et scientifique risquent d’être corrompus par les visiteurs et les forcent à rentrer à la Terre. Une Marsienne, Mignonette, qui s’est éprise de l’un des humains, les accompagne et se sacrifie lorsque, par sa faute, les voyageurs risquent d’étouffer. Le dénouement est formé par un suicide double : La sphère atteint la Terre, mais est détruite par Barnett et l’amant de Mignonette.

En 1901-2 une controverse se déclenche dans la revue londonienne réputée The Academy : Cromie reproche à H.G. Wells d’avoir plagié son roman dans The First Men in the Moon, récemment paru. Alors Wells de se défendre en invoquant entre autres le modèle de Jules Verne : « […] all the other trivial points of trivial resemblance Mr Cromie specifies — including the amazing coincidence of the manhole — are to be found in in A Trip to the Moon, by M. Jules Verne, to whom we are all indebted and to whom I unreservedly to homage. » [10] Ajoutons que Cromie n’avait pas été le premier écrivain à inventer une substance anti-gravité, il avait été précédé entre autres par le Français François Armand Audoy (1825-1891) qui, sous le pseudonyme X. Nagrien, avait publié chez Hetzel en 1867 le roman Prodigieuse Découverte et ses incalculables conséquences sur les destinées du monde qui fut longtemps attribué à tort à Jules Verne. [11]

Une deuxième édition du roman de Cromie a paru en 1891, chez le même éditeur, contenant la préface signée Jules Verne (Figure 3). [12] Ce bref texte étonne à plusieurs égards, car Jules Verne ne parlait pas l’anglais et s’il a eu connaissance du roman ce ne peut être qu’à travers un résumé que quelqu’un a dû lui procurer. Ensuite, ses louanges sympathiques paraissent peu appropriés au contenu tragique du roman. Aussi, des doutes ont-ils été émis, relatifs à l’authenticité de ce texte. [13] Toutefois, il semble bien avoir écrit par Verne, car les exemplaires des deux éditions de A Plunge into Space, expédiés à Amiens par leur auteur et accompagnés de ses envois, sont toujours conservés à la Bibliothèque municipale d’Amiens. En plus, on trouve une variante de la fin un peu anodine du texte écrite plus de vingt ans plus tôt dans une introduction à Vingt mille lieues sous les mers, qui a paru seulement dans le Magasin d’Éducation et de Récréation : « Mes lecteurs sont mes passagers, et mon devoir est de veiller à ce qu’ils soient bien traités pendant la traversée et satisfaits à leur retour. » [14]

Figure 3. Couverture de la deuxième édition du roman de Cromie (coll. Maison d'Ailleurs), portrait de Robert Cromie (wikipedia) et préface signée Jules Verne (coll.Dehs)

L’histoire de la Découverte de la Terre, titre définitif de la trilogie Histoire des grands voyages et des grands voyageurs est longue et compliquée, s’étendant de 1869 à 1880, et même au-delà. Jules Verne a écrit à lui seul le premier des six volumes in-18, qui fut publié en mai 1870 (Figure 4) et connut 10 éditions jusqu’en avril 1877. En 1877, le texte fut remanié par le géographe Gabriel Marcel (1843-1909) et complété par un second volume que Jules Verne se contentait de revoir, comme il le faisait également pour Les Grands Voyageurs du XVIIIe siècle (1879) et Les Voyageurs du XIXe siècle (1880). Malheureusement la vente de cette série laissait à désirer, ce qui décida Hetzel fils à laisser inédite une deuxième trilogie — La Conquête économique et scientifique du globe — également préparée par Marcel et corrigée sur épreuves par Jules Verne entre 1880 et 1889. Pour se débarrasser des invendus de la première série, l’éditeur résolut de vendre les livres par fractions, avec de nouveaux titres choisis pour cette occasion, et proposés dans la « Bibliothèque des succès scolaires ».

Un de ces ouvrages est Magellan et le premier voyage autour du monde, extrait du premier volume gr. in-8° (La Découverte de la Terre, 1878 ; intitulé Les Premiers Explorateurs à partir de 1886) et paginé de 222 à 432. Hetzel fils l’a publié à deux reprises, d’après ses notes, en 1900 et 1901 (ce qui, selon ses habitudes, correspond à une post-datation de 1899 et 1900) et gratifié d’une préface anonyme qui occupe les pages [221] à 222, que Piero Gondolo della Riva attribue sans réserve à Jules Verne. [15] Cette fois, je ne partage pas la conviction du bibliographe et préfère laisser la question en suspens. Il est vrai que mon hésitation se fonde uniquement sur l’impression subjective que le style concis et synthétisant de ce texte me paraît inhabituel pour Jules Verne, du moins à la fin de sa vie.

Figure 4. Couverture du volume in-18 du volume des Grands voyages et grands voyageurs (coll. Dehs)

L’histoire des découvertes de notre globe a eu, dans tous les temps, deux origines différentes : l’intérêt commercial et l’intérêt scientifique.

Les premiers peuples avancés en civilisation, tels les Phéniciens, précédèrent leurs contemporains dans la voie des découvertes parce qu’ils les avaient devancés dans les relations commerciales. Riches par un négoce que leur assuraient des flottes considérables, ils n’hésitaient pas à pousser leurs investigations aussi loin que le leur permettait leur science maritime, et c’est ainsi qu’ils allaient pratiquer l’échange dans des pays étrangers ou y fonder des colonies dont on retrouve encore les traces.

Carthage eut la même destinée. Le plus grand de ces voyageurs, Hannon, en obéissant à l’ordre de franchir les colonnes d’Hercule et d’explorer la côte occidentale d’Afrique, n’eut pas d’autre mission que de poser les jalons de nouvelles relations commerciales.

En revanche, Hérodote, le plus illustre des voyageurs anciens, n’eut d’autre idée que de s’instruire sur les peuples de son temps, c’est-à-dire sur ceux que connaissaient plus ou moins les Grecs. Il fut à cet égard le plus merveilleux et le plus désintéressé des voyageurs ; et l’on a pu dire de lui qu’il avait « élevé à la géographie, aussi bien qu’à l’histoire de l’antiquité grecque, le monument le plus riche et le plus complet qui existe chez aucun peuple [16] ».

Il faut, cependant, à ces deux genres de voyageurs en joindre un troisième : le Vénitien Marco Polo, qui dégagea des obscurités du moyen âge les contrées centrales et septentrionales de l’Asie, et fut, par la précision avec laquelle il renseigna sur la Chine, sur l’Inde et sur l’océan Indien, le véritable promoteur de la découverte du Cap et de l’Amérique.

Christophe Colomb, lui, fut l’explorateur scientifique, dans l’acceptation rigoureuse et élevée du terme ; car jamais homme, nourri comme Christophe Colomb de toutes les sciences et de tous les documents accumulés par les générations, n’a été comme lui hanté, obsédé par le rêve cosmographique.

Après lui vinrent : Vespuce, armateur qui faisait de bonnes affaires ; Balboa, aventurier de grande allure ; Fernand Cortès, planteur remarquable et heureux, avant d’être le brillant administrateur du Mexique conquis par lui ; Pizarre qui fut surtout le directeur âpre et avide d’une opération financière conduite militairement, et tant d’autres avec lesquels l’apparition de Magellan forme un contraste saisissant.

Dès la fin du XVe siècle, il avait été le compagnon d’Albuquerque, gouverneur et vice-roi des établissements portugais dans les Indes. Il y était resté pendant cinq ans et avait fait un voyage à Sumatra, peut-être même aux Moluques, comme l’affirment quelques-uns de ses biographes. En tout cas, il avait un de ses parents, Sérano, gouverneur des Moluques.

D’autre part, il avait trouvé dans le Dépôt des documents géographiques de Lisbonne une carte de Martin de Béhaim (ou de Bohême) sur laquelle était dessiné le détroit par lequel on passe de l’Atlantique dans le Pacifique à l’extrémité du nouveau continent découvert par Colomb.

Avec ses matelots portugais, à l’inverse de l’itinéraire suivi par les Espagnols, en allant par ce détroit à la recherche des Moluques pour fixer exactement leur position géographique, il faisait donc, en sens contraire, c’est-à-dire d’Est en Ouest, le chemin qu’il avait accompli jadis par le Cap, c’est-à-dire d’Ouest en Est, de sorte qu’il avait ainsi accompli le tour du monde avant même ses compagnons, qui n’en exécutèrent la seconde partie qu’après sa mort.

On peut l’admirer sans réserve, sinon à l’égal de Colomb. Contre les préventions et contre des violences qui allèrent jusqu’à des tentatives d’assassinat, Magellan poursuivit son but avec un calme, un désintéressement, une science et une grandeur d’âme dont les manifestations nous troublent encore lorsque nous lisons la relation de son voyage.

Or, ses compagnons sanctionnaient le rêve de Colomb, quinze ans après la mort de celui-ci, en accomplissant pour la première fois le tour de la terre, pendant que leur chef consacrait par sa mort dans une île du Pacifique cette nouvelle étape de la science.

C’est pour mieux mettre en valeur ce grand événement du XVIe siècle que nous l’avons fait suivre des aventures des conquistadores de l’Amérique centrale. L’opposition en est consolante.

Quant aux expéditions polaires, celles de la même époque et, en particulier, le voyage de Cabot, ont été inspirées, dans une voie différente, par la même pensée qui avait poussé Magellan à franchir le détroit du Cap Horn.

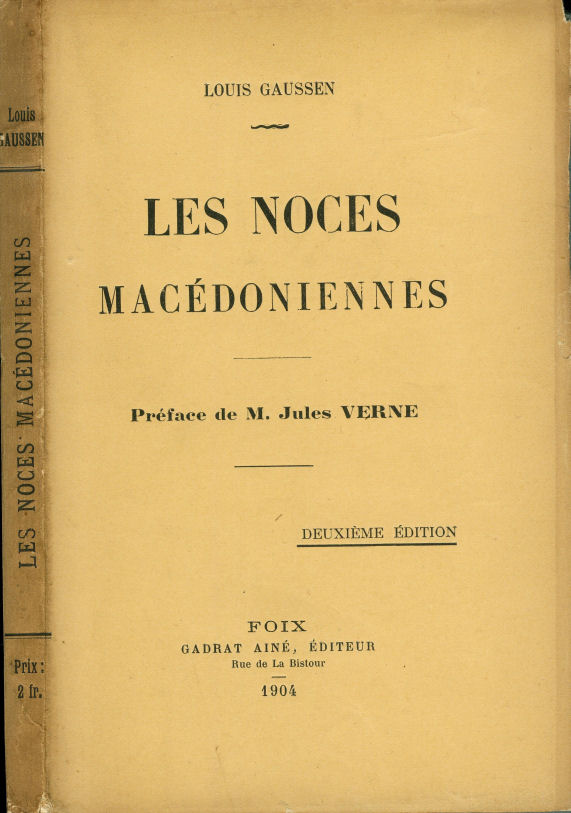

La cinquième et dernière préface, certainement la plus curieuse, avait tout récemment été présentée et commentée par Robert Taussat, président d’honneur de la Société Jules Verne [17], malheureusement sans reproduction du texte intégral. Le nom de Jules Verne comme auteur de la préface est clairement annoncé sur la couverture, beige pour certains exemplaires, bleuâtre pour d’autres, et à la page de titre (Figure 5) — en caractères gras tandis que l’auteur du roman Les Noces macédoniennes (paru fin 1904), Louis Gaussen, saute moins aux yeux, faisant ainsi foi d’une apparente modestie... Cet auteur, né vers 1883, ne doit pas être confondu avec le théologien suisse du même nom (1790-1863) ni avec le peintre impressionniste français Adolphe-Louis Gaussen (1871-1954). La préface annonce qu’il était « destiné à la carrière consulaire », ce qui paraît corroborer une autre publication, plus tardive, Comment devient-on consul ? Règlement de la carrière consulaire (Vuibert et Nony, 1908, avec au moins deux rééditions en 1916 et 1921). A part cette plaquette, Gaussen est surtout connu pour avoir fait éditer des livres d’intérêt régional et une polémique anticléricale, celle-ci dotée d’une « lettre-préface d’Élisée Reclus. [18] L’auteur se plut manifestement à s’appuyer sur la renommée des grands auteurs pour commercialiser ses propres produits !

Figure 5. Couverture du roman de Louis Gaussen (coll. Dehs)

Les Noces macédoniennes, petit livre de 142 (+ 2) pages, est inconnu à la Bibliothèque nationale et comme par hasard, l’exemplaire qu’avait pu consulter Robert Taussat ainsi que le mien et deux autres consultés portent tous l’indication « Deuxième édition », ce qui peut très bien correspondre à un expédient publicitaire. Le roman lui-même n’est pas mal écrit, bien au contraire. Il s’agit d’une relation de voyage aux descriptions très poétiques qui ne tombent presque jamais dans le pathétique ou dans les images stéréotypées ; en même temps, l’intrigue relatant un amour tragique qui est rendu impossible par les conflits ethniques de la région, paraît anticiper sur l’approche de la première guerre mondiale : en route entre Constantinople et Monastir, le narrateur rencontre dans le petit village macédonien Enidoche la jeune Angelitza et s’éprend d’elle. Après six mois passés avec elle au village, le touriste poursuit son voyage et, pris de remords, rentre à Enidoche l’année suivante. Entre-temps, le village a été ravagé et incendié par les Turcs. Le pope marie le narrateur et Angelitza qui succombe peu après aux suites de ses privations.

Et la préface de Jules Verne, qui occupe les pages [9] à 12 ? Elle se présente d’une manière étrangement loquace, ce qui est inhabituel de sa part, comme le remarque déjà R. Taussat, d’autant plus que nous avons affaire à un romancier qui, sous des prétextes quelconques, refusait même de s’acquitter d’une telle tâche auprès de ses amis. Les pointes au romantisme, plus particulièrement à Lamartine, sont d’autres indices à ce que le texte suivant ne fut pas écrit par l’auteur des Voyages extraordinaires. Et l’essai d’analyse littéraire qui termine la préface ne correspond pas à l’attitude que Verne avait adoptée en écrivant son « Salon de 1857 » ou « Edgard Poë et ses œuvres » (1863). Olivier Dumas, dans l’article de Robert Taussat, évoque la possibilité que la préface aurait été écrite par Michel Verne, à l’insu de son père, et en accord clandestin avec Louis-Jules Hetzel. Cette hypothèse me paraît invraisemblable et inacceptable, d’autant plus qu’il n’existe pas de précédents.

Le plus probable est que le texte revient à Gaussen lui-même qui se flanque ainsi de compliments et d’éloges, même si cela paraît une manœuvre risquée, vu que Jules Verne, à la fin de 1904, était toujours vivant, et surtout pour quelqu’un qui se destinait à la carrière consulaire. Il est vrai qu’une bonne dose de confiance en soi n’a jamais nui à cette sorte d’activité… Le texte est reproduit en italiques, comme dans la publication originale.

La Nouvelleque nous présentons au public est l’œuvre d’un tout jeune homme que son âge — vingt-deux ans à peine, — ne saurait faire considérer comme un apprenti des lettres, ni comme un débutant. Destiné à la carrière consulaire, Louis Gaussen s’est déjà fait connaître par divers ouvrages sur la politique étrangère et coloniale de la France, et par des études parues en différentes revues. Méridional de naissance, il a constamment sous les yeux, la race dont il sort et dont le génie et la tradition l’enveloppent : ce qui ne l’empêche pas de franchir chaque fois qu’il le faut les limites de sa « petite patrie », de suivre avec une attention réfléchie la marche des événements dans le monde, et enfin de n’ignorer rien de tout ce qu’un esprit initié de bonne heure aux méthodes intellectuelles peut acquérir d’expérience et de savoir par les voyages, la culture et l’étude.

Le livre qu’il publie aujourd’hui est le reflet poétique de la vie énergique et laborieuse qu’il mène, — existence robuste et saine, embellie par les rêves d’une âme généreuse, que pénètrent les souffrances d’autrui, en même temps que la suavité du ciel oriental et la splendeur de sa lumière, qu’exalte et que contient la sévère beauté des grands paysages classiques de la Méditerranée.

Dans les Noces Macédoniennes, Louis Gaussen nous conduit en Orient, dans cet Orient balkanique sans cesse bouleversé par les révolutions : avec lui, nous chevauchons des rivages ensoleillés de Salonique aux sommets brumeux d’Albanie, par la haute vallée de Vardar et les plateaux de Monastir, à travers les montagnes « d’où vient le secours ». Et vraiment, si réfractaire qu’on puisse être à la description et à la littérature pittoresque, on sent le charme d’un tel voyage en le refaisant avec lui.

Ce culte de la mort et de la pourriture qui fut le vice caché du romantisme comme du naturalisme, Louis Gaussen le laisse aux tristes héros dont la lignée moribonde s’est propagée jusqu’à nous, et il chante le renouveau, la vie et l’amour là le Celte aux nerfs maladifs qu’était Chateaubriand et ce mystique qu’est Pierre Loti, n’ont trouvé de beaux accents que pour déplorer le néant de l’homme et la vanité de la vie. Quelle âme étrange que celle qui ne peut s’exalter qu’au spectacle de la mort et des ruines, qui ne conçoit de patrie digne d’elle que dans des pays chimériques ou dans un passé qui ne reviendra plus !

A quoi tient le charme qui s’exhale de l’œuvre de Louis Gaussen ? Tout d’abord à un procédé de composition qui est simple, et que peu de personnes, je crois n’ont employé avant lui. D’autre part, il ne cherche jamais à expliquer, à justifier ses impressions, mais seulement à les exprimer dans leur vivacité première. Il sait, ou il a compris d’instinct qu’aucune description ne permet au lecteur de rassembler les éléments matériels d’un paysage qu’il n’a pas vu, mais que notre imagination peut recevoir et recréer une émotion, une sensation d’étonnement, de bonheur et de beauté.

Louis Gaussen possède à un degré exceptionnel ce don de transmettre et de suggérer les émotions qu’il a ressenties. Et ces émotions en elles-mêmes, sont d’une qualité et d’une nouveauté extraordinaires. Toutes les choses qu’il a vues, il semble qu’un homme les ait vues pour la première fois. On dirait que des régions entières de la nature, toutes fraîches, et comme vierges, se sont levées pour lui seul sur son passage. Il traverse des spectacles neufs qui n’auront consenti à apparaître que cette fois unique et qui vont aussitôt disparaître dans le rêve ou dans le brouillard.

Certes, il est possible qu’en lisant les Noces macédoniennes, j’aie rêvé d’un Orient très différent de ce que j’éprouverais en le visitant, mais, du moins, ai-je rêvé, senti quelque chose ; je me suis représenté avec une vivacité toute personnelle des soirs rosés sur la montagne, des prairies en fleurs, des villes qui s’effritent sous le soleil, des jardins pleins de roses et de jets d’eau descendus au fond d’un puits de murailles…

« … Au bord d’un canal, j’ai arrêté mon cheval ; je m’oublie à regarder, avec la même stupeur que le premier soir, la vieille capitale d’un monde à son déclin.

Que tout cela est loin !… Dans le calme de ce jour tombant, ces souvenirs ont je ne sais quoi de légendaire et d’irréel. L’heure est si douce ! L’implacable soleil vient de disparaître, un souffle frais passe, un soupir de soulagement s’exhale de la campagne apaisée. A l’horizon, la silhouette déjà assombrie de Constantinople se dérobe en vigueur sur le ciel rose tandis que le vent du Nord au-dessus de cette masse grisâtre fait tournoyer en épaisses volutes la poussière des édifices en ruine, la cendre des générations mortes… » [19]

Louis Gaussen a beau être jeune, ces lignes sont d’un maître. Aussi pouvons-nous attendre de lui des œuvres encore plus fortes, de belles œuvres.

Amiens 1904

NOTES

- Cela concerne Vingt mille lieues sous les mers dans la version parue du Magasin d’Éducation et de récréation (1869), Hector Servadac (1877), Découverte de la Terre (1878), Mathias Sandorf (1885), Deux ans de vacances (1888) et Seconde patrie (1900). ^

- Voir l’excellent catalogue Jules Verne et le Magasin d’Éducation et de récréation réalisé pour le Fonds Hetzel, Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres en septembre 2008, 64 pages, avec des articles de Philippe Burgaud, Nicolas Petit, Philippe Scheinhardt et Robert Soubret. ^

- Ce travail, rédigé en langue française est dû à Saeko Ishizawa : [Magasin d’Éducation et de Récréation]. Osaka : Université de Baika-joshi, 1996. 2 vol. Travail réalisé sous la direction de Christian Robin. Je dois cette information à M. Masataka Ishibashi que je remercie. ^

- Piero Gondolo della Riva : Bibliographie analytique de toutes les œuvres de Jules Verne, tome II. Paris : Société Jules Verne 1985, n° 152, p. 98. ^

- Correspondance Verne-Hetzel, tome I. Genève : Slatkine 1999, lettre n° 225, p. 263. ^

- Roman de Prosper Chazel (pseudonyme d’Adolphe Lereboullet, 1845-1886 ; chroniqueur du Temps et confident des Hetzel), dont l’action est résumée sur le même feuillet, pp. 3-4. ^

- La correspondance avec Hetzel ne dit rien d’une maladie de Jules Verne à cette époque pendant laquelle il rédige César Cascabel et corrige les dernières épreuves de Sans dessus dessous. En même temps, il assiste régulièrement aux séances du conseil municipal et de l’Académie d’Amiens. Le malaise dont parle Merson devait plutôt être d’ordre moral… ^

- Merson avait été ruiné par un compagnon qui l’avait trompé. L’Union bretonne survécut et poursuivait sa parution jusqu’en 1917, mais se traînait péniblement. On en trouve l’écho dans une lettre envoyée le 8 août 1894 par Jules Verne à son frère Paul : « Je connaissais la mort de l’Union bretonne. Mais je n’ai jamais cru un instant, que Merson te paierait un sol ! Il est trop journaliste pour ça. » Cité d’après Olivier Dumas : Jules Verne. Lyon : la manufacture, 1988, p. 469. ^

- C’est-à-dire la proclamation de la IIIe République en 1870 ! ^

- Voir à ce sujet David Lake : “The Cromie-Wells Controversy” in The Wellsian n° 15, summer 1992, pp. 40-44. ^

- Texte très rare, reproduit in extenso dans le Bulletin de la Société Jules Verne n° 179, avril 2012. Voir aussi l’article « Antigravité » dans Pierre Versins : Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction. Lausanne : Âge d’homme, 1972, 21984, pp. 53-54. ^

- Une réimpression de cette deuxième édition a paru en 1976 chez Hyperion Press, Ltd., Westpoint/Connecticut. Peter Haining a également reproduit le texte de la préface dans son anthologie The Jules Verne Companion, London : Souvenir Press, 1978, p. 48. ^

- Voir les notes de Robert M. Philmus et Arthur B. Evans, publiées dans Science Fiction Studies vol. 20, n° 59, 1993, pp. 137-139. ^

- J. Verne : « Aux lecteurs du Magasin d’Éducation et de Récréation », in Magasin d’Éducation et de Récréation, tome XIe, n° 121, 20 mars 1869, p. 1. Texte reproduit dans le Bulletin de la Société Jules Verne n° 35/36 (1975), p. 55, et Jules Verne : Textes oubliés, édités par Francis Lacassin. Paris : U.G.R., 1979, pp. 179-180. ^

- Piero Gondolo della Riva, op. cit., n° 100, p. 34. Pour la mise en vente des titres de Jules Verne vendus dans la série des Succès scolaires, voir BnF, NAF 17007. ^

- Vivien de Saint-Martin. [Note dans l’original] ^

- Voir R. Taussat : « A propos d’une préface. » In Bulletin de la Société Jules Verne n° 174, août 2010, pp. 65-67. ^

- Toutes ces publications chez le même éditeur, Gadrat aîné à Foix : En Ariège ! Histoire, sites et légendes (1905) ; Monségur, roche tragique (1905) ; Soyons laïques ! Brochure de propagande républicaine (1903 ; disponible sur Gallica). ^

- Ce texte est extrait au « Prélude » du roman, daté « 21 Avril, 1902. » (pp. 16-17). La fin du texte, à la page 142, porte l’indication « Foix, 4 septembre 1904. » ^

ANNEXE

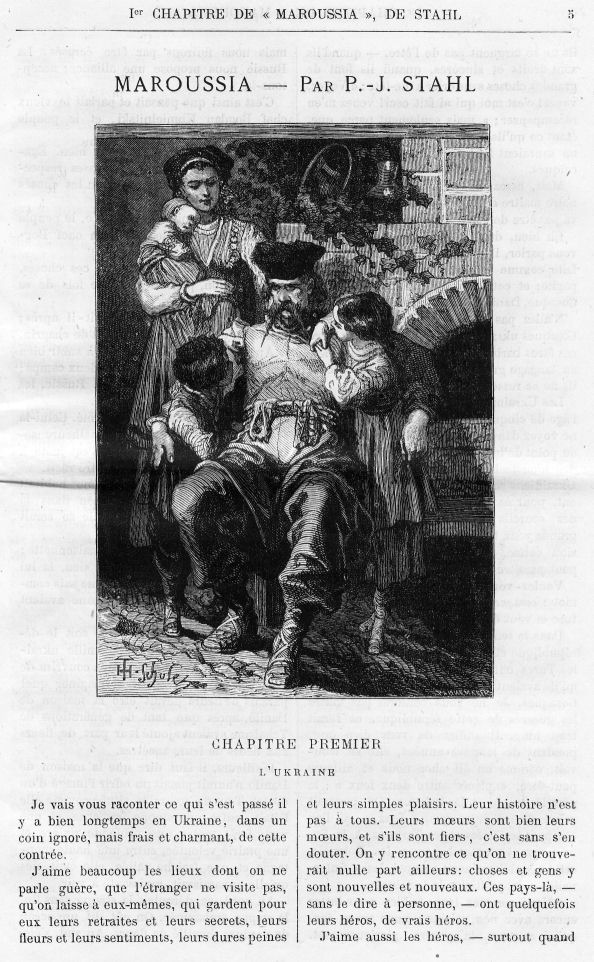

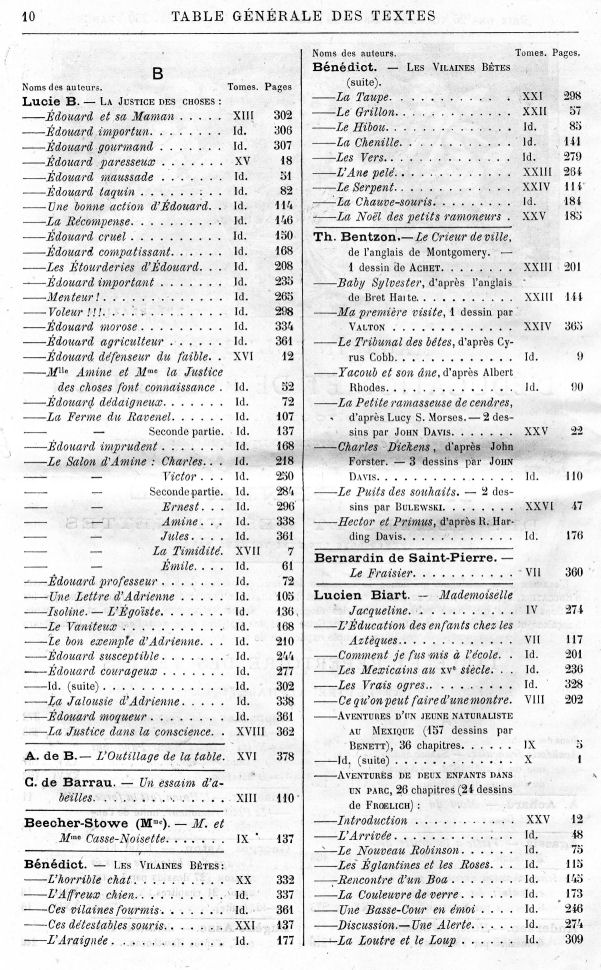

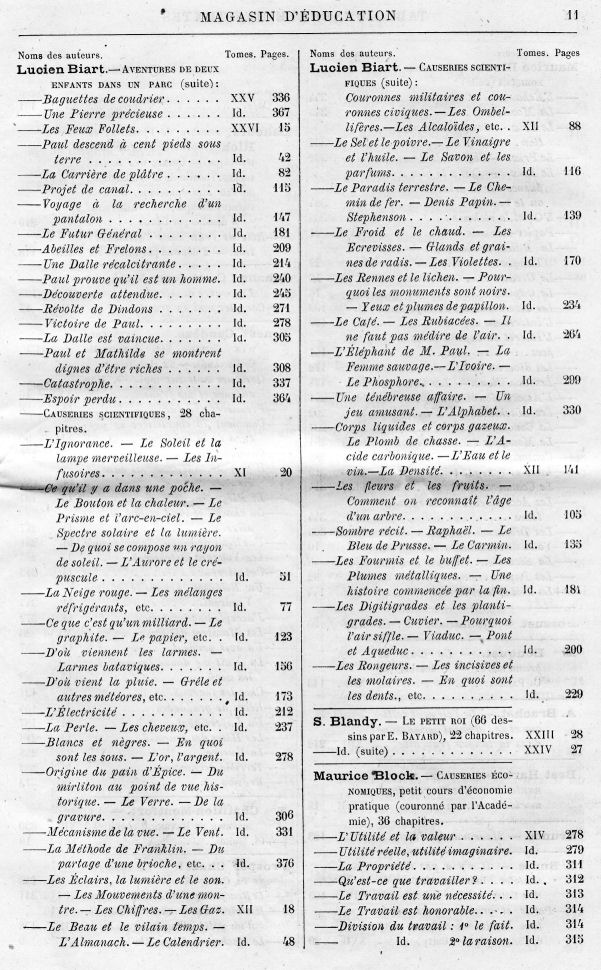

Comme annoncé, nous publions en annexe au premier texte une plaquette de la maison Hetzel et Cie, lancée fin 1877 et qui présente un double intérêt pour le chercheur vernien : Il propose aux lecteurs, en première, inconnue jusqu’à présent, le chapitre d’ouverture du roman Un capitaine de quinze ans (ainsi que du roman Maroussia, adapté par Hetzel d’après Marco Wovzog, pseudonyme de la traductrice russe de Jules Verne, Maria Marcovitch). Ensuite, il recense, dans l’ordre alphabétique, les matières du Magasin d’Éducation et de Récréation, parues entre 1864 et 1877, en indiquant les volumes et la pagination, contrairement aux informations sommaires du « Catalogue-spécimen illustré » de 1873. Cette publication comprend 24 pages et est au format 23,5 x 15,5 cm.

Pages 1 et 2

Pages 3 et 4

Pages 5 et 6

Pages 7 et 8

Pages 9 et 10

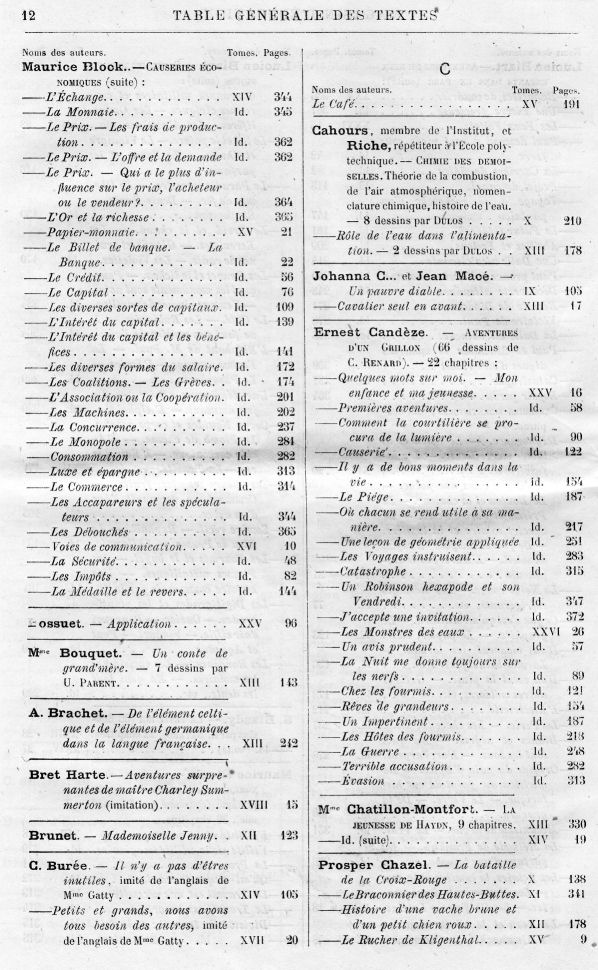

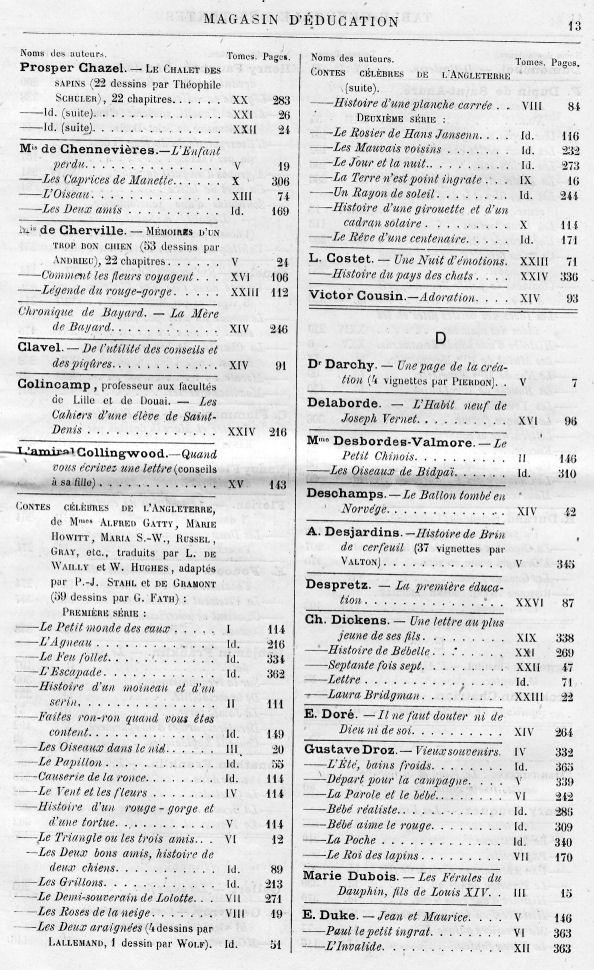

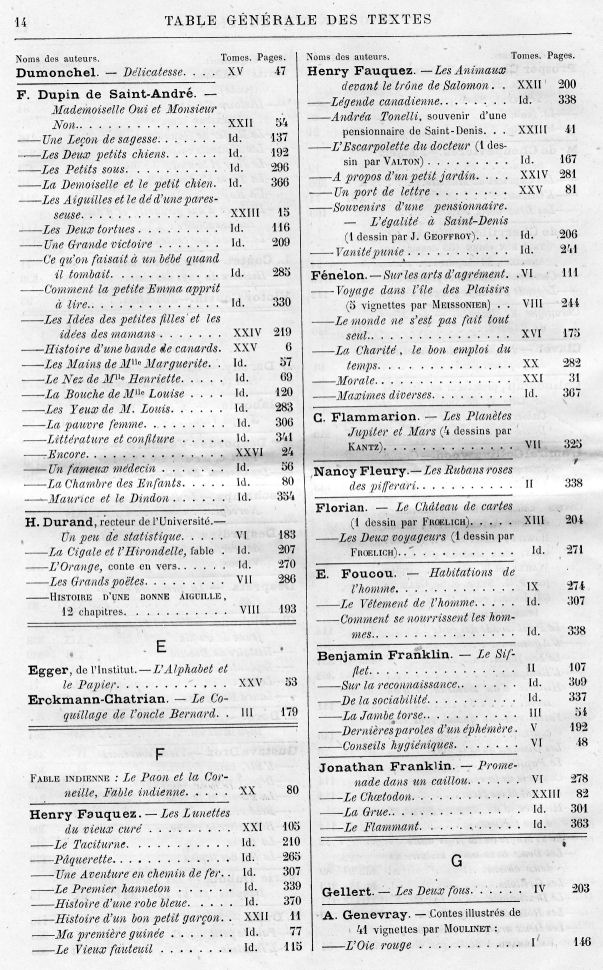

Pages 11 et 12

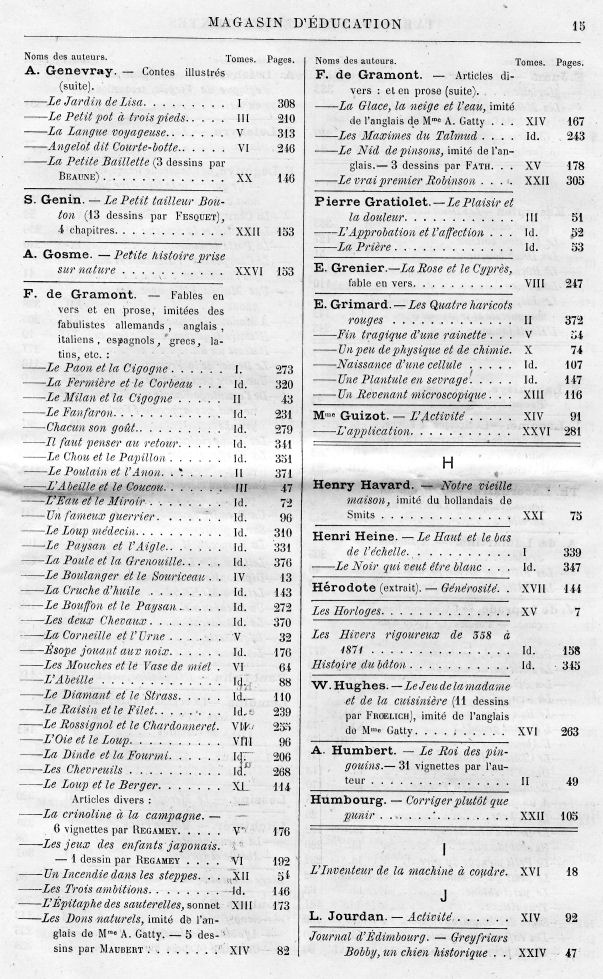

Pages 13 et 14

Pages 15 et 16

Pages 17 et 18

Pages 19 et 20

Pages 21 et 22

Pages 23 et 24