Une citation énigmatique

Depuis longtemps, un fantôme a hanté la bibliographie vernienne : un opéra-comique intitulé Les Fiancés bretons que Jules Verne a mentionné dans une lettre à sa mère le 26 janvier 1851. Le texte de cette oeuvre dramatique a longtemps été considéré comme perdu puisque son manuscrit ne figure pas dans les collections hébergeant habituellement les textes autographes de Verne, les Bibliothèques municipales de Nantes et d'Amiens et la Bibliothèque nationale de France. Cette lettre, publiée dès 1938 dans une version tronquée, [1] avait inspiré à Daniel Compère l’hypothèse d’une première version de la nouvelle Un Hivernage dans les glaces (1855). [2] Il s'appuyait sur le témoignage de Marguerite Allotte de la Fuÿe qui, dans sa biographie, avait donné à cette nouvelle le sous-titre « histoire de deux fiancés dunkerquois » [3] et rapproché sa rédaction d’un voyage de Jules Verne chez son oncle Auguste Allotte à Dunkerque, qu’elle situe en 1854. La similitude entre le titre de la pièce et le sous-titre de la nouvelle est en effet frappante.

Dans ses mémoires inédits, le cousin de Verne, Maurice Allotte de la Fuÿe (1844-1939), rapporte le même fait, avec deux différences par rapport au témoignage de Marguerite Allotte de la Fuÿe – l'année du voyage et le titre de la nouvelle :

« En 1852, mes parents reçurent, à l’improviste, à Dunkerque, la visite de mon cousin Jules Verne, le futur grand romancier précurseur. […] Cet apprenti à la gloire littéraire avait alors des appointements mensuels de cent francs. Aussi avait-il profité d’un train de plaisir pour venir voir et nous et la mer du Nord. Son billet lui avait coûté cent sous. Au retour de ce voyage, il écrivit sa première œuvre : « Les fiancés de Dunkerque », nouvelle publiée quelques mois plus tard au Musée des Familles, revue fondée et dirigée à Paris par un écrivain de la Loire-Inférieure Pitre Chevalier, ami du père de Jules Verne. Pendant cette journée à Dunkerque, Jules fut, comme à l’ordinaire, très gai, très farceur. Il se bourra de crevettes ». [4]

L'origine de ce titre avec ses deux variantes (Histoire de deux fiancés dunkerquois et Les Fiancés de Dunkerque) est donc à chercher du côté de Maurice Allotte de la Fuÿe qui avait servi de témoin principal à Marguerite (qui était la veuve de son fils Louis) lorsqu’elle a commencé à écrire sa biographie en 1925. On connaît les tripatouillages que Marguerite applique dans son livre, mais si elle a réarrangé et modifié des documents, elle ne les a jamais inventés de toutes pièces. [5] On peut supposer que le sous-titre – inexistant dans les versions publiées de la nouvelle – figurait dans un document inédit ou sur le manuscrit de l’œuvre, qui n’a pas encore été retrouvé.

Le port de Dunkerque vers 1875 (coll. Dehs)

Quoi qu'il en soit et comme Daniel Compère le rétablit dans son article, le voyage à Dunkerque n’a eu lieu ni en 1854 ni en 1852, mais en juillet 1851, ce qui rapproche les Fiancés dunkerquois davantage des Fiancés bretons, au moins chronologiquement. L’hypothèse d’un rapport génétique entre l’opéra-comique et son adaptation définitive dans la nouvelle publiée est donc possible, mais non assurée. Elle pourrait toutefois expliquer la disparition du premier au profit de la seconde.

Examinons le texte même de la lettre de Verne à sa mère, publiée intégralement en 1986 :

« J’ai vu Hignard ; il est de retour et content ! Il paraît qu’un journal de Nantes a annoncé ma collaboration avec lui dans un opéra ; c’est vrai, et je ferai en sorte que le libretto soit meilleur que les fiancés bretons. » [6]

Jules Verne y évoque une collaboration avec son ami de longue date, le compositeur Aristide Hignard (1822-1898), mais ne nous livre malheureusement pas le titre de cette œuvre en cours de rédaction. Il peut s'agir de Le Colin-maillard (joué le 28 avril 1853 au Théâtre Lyrique à Paris) ou, plus probablement, de La Mille et deuxième nuit, resté inédit et dont la partition achevée demeurait dans les papiers du compositeur. [7] Cet opéra fut terminé environ deux mois après la lettre mentionnant Les Fiancés bretons, ainsi qu’il ressort d’une autre lettre, encore inédite, également adressée à Sophie Verne : « Notre opéra s’achève, et il est autrement joli que les jumeaux bretons ! » [8] Dans cette lettre, les fiancés sont devenus des jumeaux (motif complètement absent de Un Hivernage dans les glaces !). Une fois de plus, Jules Verne compare son opéra achevé avec Hignard à un texte que sa mère devait bien connaître. En raison du changement de titre, une filiation avec Un Hivernage dans les glaces semble désormais improbable.

Un élément nouveau surgit en 2005 lorsque j'ai retrouvé un texte imprimé portant le titre Les Fiancés bretons à la Bibliothèque nationale. Le dépôt légal de 1851 y a apposé sa marque. Ce document est donc contemporain des deux lettres de Verne à sa mère. Il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre mais d’une affiche illustrée reproduisant, anonymement, le résumé et le texte d’une histoire mélodramatique. Cette affiche contient un sommaire de l'intrigue entouré de deux gravures représentant les personnages principaux. Le texte de l'histoire est imprimé sur la partie inférieure de l'affiche, sur trois colonnes. [9] Mais le texte de cet opuscule est-il vraiment de Jules Verne ? En se référant au passage cité ci-dessus de la première lettre, Olivier Dumas, dans sa préface, opte sans hésiter pour une attribution de ces Fiancés bretons à Jules Verne :

« Il ressort de cette citation que l’écrivain se réfère au titre d’une œuvre que sa mère connaît et qu’il trouve mauvaise. Si rien n’indique que ce soit un livret, le rapprochement avec le précédent le suggère fortement. […] La phrase de Verne ne peut être qu’une comparaison – comment pourrait-il se dire « meilleur » qu’un confrère ? En revanche, il a de bonnes raisons pour trouver son nouveau travail meilleur que le précédent. De plus, sa mère, éloignée, à Nantes, du milieu théâtral parisien, ne pouvait connaître le texte d’un opéra non joué et médiocre, sauf si son fils en était l’auteur et lui avait envoyé déjà cette ébauche. Seul cela peut expliquer que sa mère en soit informée. » [10]

Aristide Hignard (cliché Carjat – collection Dehs)

Le témoignage d'Etienne Destranges

Il y a toutefois une autre possibilité : c’est que Sophie Verne ait vu la pièce Les Fiancés bretons (ou l'affiche évoquée ci-dessus) non pas à Paris (où aucune œuvre de ce titre n’a été jouée à l’époque), mais à Nantes et a rapporté ce fait à son fils Jules, provoquant ainsi une réaction de sa part. Cette hypothèse s’avère en effet la bonne, car elle est confirmée dès 1893 par le musicologue Étienne Destranges (1863-1915) :

« Deux Nantais, au début de leur carrière, firent jouer à Graslin deux petites pièces qui remportèrent un vif succès : Hignard, Les Fiancés Bretons, et Jules Verne, Les Pailles rompues, une délicieuse comédie qui ne laissait point pressentir l’auteur des Voyages extraordinaires » (p. 290). [11]

Il semble donc bien que l’affiche intitulée Les Fiancés bretons soit une fausse piste et que Sophie a pu voir à Nantes la pièce d'Hignard. Les Pailles rompues, comédie en un acte créée sur la sène du Théâtre Historique à Paris le 12 juin 1850, avait en effet été transportée au Théâtre Graslin de Nantes où elle avait sa première le 7 novembre de la même année. Huit représentations se sont succédées jusqu’au 6 février 1851, nombre respectable pour un auteur débutant sur la scène nantaise. A cette même époque, plus précisément le 18 janvier 1851, l’opéra d’Hignard avait vu le jour, et un premier article du journal Le Breton en rapporta le titre complet, après avoir tenu anonymes les noms des auteurs dans les annonces précédentes :

« Nous avons assisté samedi à la 1ère représentation du Visionnaire ou les Fiancés bretons. Nous constatons avec plaisir le succès qu’a obtenu notre jeune compositeur nantais, et M. Aristide Hignard a dû être fier des applaudissements justement mérités que ses concitoyens lui ont prodigués. La 2e représentation de cet opéra-comique, qui a eu lieu hier, a complètement justifié le succès de la veille, et nous nous proposons, dans un de nos prochains numéros, d’en apprécier la valeur musicale. » [12]

Théâtre Graslin, Nantes (collection Dehs)

Ce compte-rendu ne mentionne que le nom du compositeur, Aristide Hignard, et passe sous silence le nom de l'auteur du livret. Celui-ci fut révélé deux jours plus tard dans un compte-rendu du même quotidien. [13]

Le Visionnaire ou Les Fiancés bretons est le premier opéra-comique représenté du musicien Aristide Hignard, ancien élève de Jacques-Fromental Halévy. Et le librettiste, désormais connu, est : Jules… non pas Verne, mais Lorin, auquel il convient d’ajouter celui d’un deuxième auteur, Victor Perrot. Malgré des critiques élogieuses, Les Fiancés bretons n’ont connu qu’une troisième représentation le 8 février 1851 et ne furent jamais montés à Paris. Ni le livret ni la partition de cette œuvre ne furent publiés, les manuscrits semblent perdus. Les deux lettres de Verne à sa mère se réfèrent donc bien à cette pièce dont les protagonistes bretons ne sont pas seulement deux fiancés, mais aussi des frères.

Les auteurs des Fiancés bretons

Si Victor Perrot paraît avoir été un auteur de circonstance, sans rapport connu avec Jules Verne, [14] Jules Lorin a en revanche fait partie de son entourage intime. Un peu plus âgé que Verne, il avait publié en 1848 un petit volume intitulé Chansons, suivi d'autres poésies dont certaines furent mises en musique par Aristide Hignard et Victor Massé. L’une d’entre elles, « Au bord du lac », publiée dans le premier volumes des Rimes et mélodies d’Hignard (1857) est même dédiée à Paul Verne, le frère de Jules. Le Visionnaire ou les Fiancés bretons fut la pièce de début de Lorin ; quatre autres suivirent jusqu’en 1854, toutes en un acte :

Sous les pampres (19 septembre 1851, Théâtre de l’Odéon),

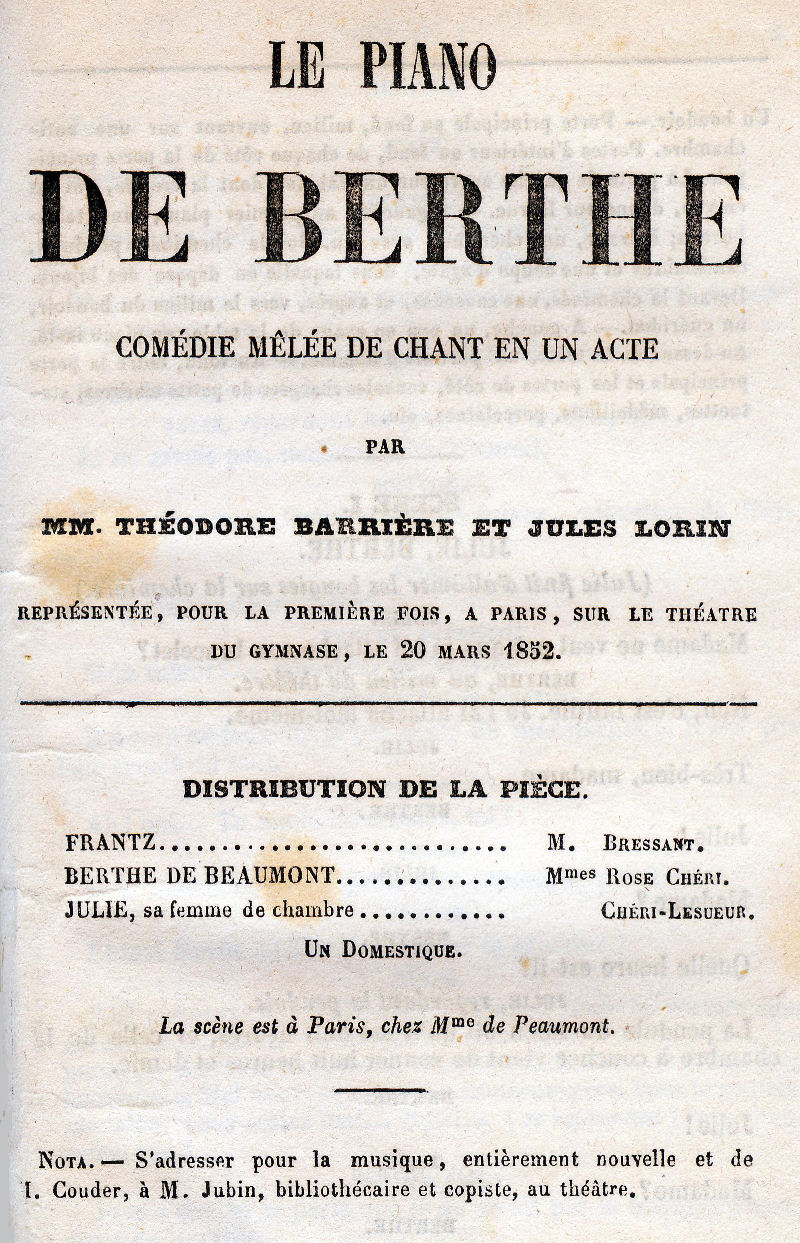

Le Piano de Berthe, son plus grand succès, traduit même en danois et allemand (24 octobre 1852, Gymnase Dramatique, en collaboration avec Théodore Barrière),

Page de titre de Le Piano de Berthe (collection Dehs)

Quand on veut tuer son chien (30 avril 1853, Théâtre du Vaudeville, également en collaboration avec Barrière),

Les Trovatelles (jouée à titre posthume le 28 juin 1854 à l’Opéra-Comique, en collaboration avec Michel Carré qui, à cette époque, était aussi un collaborateur de Jules Verne ; musique de Jules Duprato).

Dans un dossier intitulé Varia – encore inédit – Jules Verne a rassemblé des poèmes (écrits par lui-même et par d’autres, dont le célèbre sonnet L’amour caché de Félix Arvers) et quelques projets inachevés. Dans ce dossier figurent six couplets d’une chanson qui ne sont pas écrits de la main de Jules Verne, mais auxquels il a ajouté : « Poésie / de Lorain [sic], / un des auteurs du / Piano de Berthe ». [15] Cette chanson, qui est peut-être un autographe de Lorin, ne provient pas de la pièce indiquée et l'on ignore jusqu'à présent si elle a fait l'objet d'une publication ou si elle a été spécialement écrite pour Jules Verne. [16] La présence de ce document précieusement conservé dans le dossier Varia rempli de souvenirs littéraires est un indice de l’importance que Jules Verne attribuait à l’amitié de son confrère prématurément décédé. En effet, Lorin mourut le 16 novembre 1853 à Paris, rue Rossini. [17] Le seul texte nécrologique connu à ce jour est de la main de Jules Verne et se trouve dans une lettre étonnante par ses réflexions morales, adressée à son père et rapportée par Marguerite Allotte de la Fuÿe : [18]

« Nous venons d’enterrer Jules Lorin, notre ami, mort à vingt-huit ans [19] de la poitrine. Il y a vraiment une épidémie sur les jeunes auteurs cette année, et je m’inquiète beaucoup de Michel Carré, qui n’est guère solide.

La mort de Lorin s’est produite au milieu de circonstances qui l’assombrissent encore pour moi ; tu vas en juger :

Lorin vivait tranquillement, simplement, conjugalement avec une femme mariée. Ce ménage était augmenté de la mère et du père de la jeune femme. Souvent même le père et la mère de Lorin dînaient dans le ménage, avec les parents de cette jeune femme.

Toute cette existence s’écoulait avec une grande simplicité, et pour les mœurs, la dignité, la bonne tenue, on n’aurait pas trouvé le plus petit mot à redire. Aussi ce mélange de parentés hétérogènes n’offrait rien de répulsif à l’œil. Les artistes, les écrivains, venaient en foule chez Lorin et s’y tenaient aussi décemment que dans les milieux ordinaires. Ce qui te choquera dans tout cela, mon cher père, échappait à la délicatesse de la plupart des gens.

Lorin était, du reste, un excellent garçon, plein de cœur et d’un dévouement à toute épreuve. Il avait même un bon et noble caractère de hardiesse et de franchise. Sans doute il croyait en Dieu, mais assez peu, je crois, à l’immortalité catholique de l’âme, et pas du tout à la religion chrétienne. Il était de ces gens, si nombreux, qui détestent les prêtres, sans les connaître, et, maintes fois, j’ai eu des discussions avec lui à cet égard.

Enfin, il a été bien aimé par son Henriette, bien soigné, bien pleuré par elle, et il est mort, tout naturellement, sans le moindre secours religieux. Il avait fait tout le bien possible, en matière de cœur, de charité, de dévouement, et il est mort, croyant n’avoir rien à se reprocher, mais enfin il est mort comme cela. Où est-il ? »

Une collaboration hypothétique

Vers 1895, Jules Verne a noté sur une fiche 360 personnages éminents rencontrés au cours de sa vie, groupés en 37 sections formées d'après les milieux où il a fait leur connaissance. Il est curieux de constater que Lorin n’apparaît pas dans l’entourage d’Aristide Hignard, mais dans la 25e section consacrée au cercle familial du romancier Ernest Feydeau. [20] Fait plus intéressant encore, le nom de Lorin est suivi, sans séparation (virgule ou tout autre caractère de ponctuation), par celui de « Schwob » (ou « Schoob » ; l'écriture est difficile à déchiffrer), écrit entre guillemets. S’agit-il du surnom de Jules Lorin ? Si c'est le cas, ce détail pourrait éventuellement jeter une lumière nouvelle sur une autre énigme de la production dramatique de Verne.

Dès 1908, le biographe Charles Lemire avait évoqué l’existence d’une pièce du futur romancier, dont il ne nous a malheureusement pas rapporté le titre : « En 1849 il écrit un vaudeville en collaboration avec G. Schwob, le fondateur du Phare de la Loire. » [21] Depuis lors, on a cru pouvoir identifier cette œuvre avec Abd’allah, vaudeville en deux actes qui pourrait dater de cette époque. [22] Nous savons aujourd’hui que Lemire doit ses informations bien plus à des articles publiés dans les quotidiens amiénois et parisiens qu’à des confidences du romancier qu’il a qualifié d’ami ; toutefois la source exacte de son affirmation en question n’a pas encore été retrouvée.

Ce qui nous intéresse dans ce contexte, c’est que les rapports prétendus entre Verne et Schwob restent jusqu’ici douteux, du moins vers 1849. Georges Schwob (1822-1892), ancien condisciple de Flaubert au lycée de Rouen, était journaliste et ne semble pas s'être adonné à la production dramatique, ni aux environs de 1850 ni plus tard. Après avoir travaillé à Paris, il s’est installé en 1859 à Strasbourg, puis est parti pour l’Egypte où il était attaché au ministère des affaires étrangères jusqu’en 1867. Il s’est définitivement fixé avec sa famille à Nantes, mais seulement en 1876 après avoir racheté le journal républicain Le Phare de la Loire dont il assurait la direction jusqu’à sa mort. La conviction franchement républicaine de ce journal était peu du goût de Jules Verne alors que celui-ci était en relation amicale avec Ernest Merson (1819-1905), grand rival de Schwob et directeur de L’Union bretonne, l’organe farouchement monarchiste de Nantes. Il est possible que Verne ait pu faire sa connaissance aux environs de 1877 et 1878 lorsqu'il avait élu domicile passagèrement dans sa ville natale. Toujours est-il que le nom de Schwob n’apparaît dans aucun document connu de Jules Verne, ni ne figure sur la liste de ses rencontres. Même le long article nécrologique que lui a consacré Le Phare de la Loire du 26 août 1892 ne souffle mot d’une relation quelconque avec le romancier ce qui, si des rapports plus étroits avaient existé avant 1877, ne laisserait pas d’étonner. [23]

De futures recherches devraient pouvoir établir si Lemire, en recueillant quelque part le nom de « Schwob » en rapport avec l’écrivain, ne l’a pas simplement attribué au journaliste, plus connu à l'époque, alors qu’il s'agissait en réalité du surnom de Jules Lorin, auteur tombé depuis longtemps dans un oubli total. Ce dernier faisait en tout cas partie du cercle des amis ou collaborateurs de Verne, tels que Massé, Hignard, Delibes et Michel Carré.

Conclusion

L’opéra-comique Les Fiancés bretons ne doit donc rien à Jules Verne. Son titre n'a aucun rapport avec un projet imaginaire de la nouvelle Un Hivernage dans les glaces. C’est seulement par hasard que, au moment où cet opéra-comique fut joué à Nantes, un texte au titre identique parut à Paris, qui, à son tour, n’avait rien à voir avec Jules Verne. De telles coïncidences surviennent, paraît-il, dans le seul but de taquiner les chercheurs... Ajoutons pour soutenir cette affirmation, une autre coïncidence qui rentre dans le même contexte : 70 ans après Le Visionnaire d’Aristide Hignard, un opéra fut monté au même théâtre, au titre presque identique : La Visionnaire, drame lyrique en 2 actes, créé le 4 mars 1920, dont le compositeur était Claude Guillon-Verne (1879-1956), un neveu de l’écrivain. [24]

NOTES

- Bulletin de la Société Jules Verne (abrégé par la suite BSJV), ancienne série, n° 11-12-13, juin-décembre 1938, p. 63. ^

- D. Compère : « Un hivernage à Dunkerque », in BSJV n° 31-32 (3e et 4e trimestre 1974), pp. 154-156. Un hivernage dans les glaces, nouvelle en 16 chapitres, a d'abord paru en feuilleton dans le Musée des familles, vol. 22, n° 6 (Avril 1855), pp. 161-172, et n° 7 (Mai 1855), pp. 209-220, puis remaniée dans le volume Le Docteur Ox, 1874, chez Hetzel. ^

- M. Allotte de la Fuÿe : Jules Verne, sa vie, son œuvre. Paris : Simon Kra 1928, p. 85. ^

- Mémoires du colonel Maurice Allotte de la Fuÿe 1844-1939, dictées à Marguerite Allotte de la Fuÿe. Tapuscrit inédit établi par Armelle Rousseau, pp. 3-4. Je tiens à remercier Mme Armelle Rousseau et M. Jean Thiebaut de m’avoir confié ce document intéressant. ^

- Le premier à mettre sérieusement en question l’honnêteté documentaire de la biographe fut Charles-Noël Martin dans sa thèse inédite Recherches sur la nature, les origines et le traitement de la science dans l’œuvre de Jules Verne. Université Paris 7, 1980, pp. 23-40 et 426-430. Quelques extraits en ont paru dans le BSJV ; l’argumentation fut par la suite développée par Olivier Dumas dans plusieurs articles publiés dans la même revue. J’ai récemment essayé de replacer la biographe et sa biographie dans leur contexte historique dans l’article « Précisions biographiques sur Marguerite Allotte de la Fuÿe », in Revue Jules Verne (Amiens : CIJV) n° 32, 2011, pp. 69-76. ^

- Reproduite in Olivier Dumas : Jules Verne. Lyon : la manufacture, 1988, p. 285. Le document avait paru auparavant dans le BSJV n° 78, 1986, pp. 33-34. ^

- Le livret de La Mille et deuxième nuit, opéra-comique en un acte, a paru in Jules Verne : Théâtre inédit, édition dirigée par Christian Robin. Paris : le cherche midi, 2005, pp. 457-494. L’existence de la partition est attestée par le journaliste Thomas Maisonneuve : « Les Artistes bretons. Aristide Hignard. » In Revue de Bretagne et de Vendée (Nantes), tome LVIII, septembre 1888, pp. 285-288, à la page 287. Dix ans plus tard, le marquis d’Ivry, un élève d’Hignard, écrivit une lettre au Gaulois : « La Mille et deuxième nuit, deux actes [sic] dont vous parlez n’a pas été représenté [sic] et c’est regrettable, car il y a dans cet ouvrage des choses charmantes. » Cette lettre a été reproduite dans « Courrier des spectacles. », Le Gaulois n° 6079, 27 juillet 1898, p. 3. ^

- « Paris, mars [1851] ». Bibliothèque municipale de Nantes, MJV B 226 (1). ^

- Le texte de cette affiche figure en annexe 1. Il a été corrigé par rapport à celui publié dans le BSJV (voir note suivante). ^

- Olivier Dumas : « Les Fiancés bretons. Une pièce inédite de Verne ? » In BSJV n° 160, décembre 2006, p. 29. Suit, pp. 30-32, la reproduction du texte de l’affiche. ^

- Etienne Destranges : Le Théâtre à Nantes de ses origines jusqu'à nos jours. Paris : Fischbacher, 1893, p. 290. Le théâtre, inauguré en 1788, puis reconstruit en 1813 après un incendie, doit son nom à Jean-Joseph-Louis Graslin (1727-1790), Receveur Général des Fermes du Roi à Nantes. Destranges a aussi consacré un article à Aristide Hignard dans La Revue nantaise, vol. 1, no 2, 15 novembre 1897, pp. 33-43. ^

- Anonyme : « Chronique de Nantes et de l’Ouest », in Le Breton n° 16, 20 janvier 1851, p. [3]. ^

- J. Mahot : « Chronique musicale. Le Visionnaire ou les Fiancés bretons. De MM. Lorin et Aristide Hignard » in Le Breton, n° 18, 22 janvier 1851, p. [1]. Le texte complet de ce compte-rendu figure en annexe 2. ^

- Je n’ai pas pu trouver les dates de naissance et de décès de Victor Perrot. A part Le Visionnaire, il n’a fait monter que quatre pièces, la première en 1845, la dernière en 1867. Une seule date de la même époque que Le Visionnaire, Une Petite Fille de la Grande Armée (Paris, Théâtre du Gymnase, Dramatique, 8 mai 1852), écrite avec Théodore Barrière (1823-1877) qui était également un collaborateur de Jules Lorin. ^

- 1 folio, 27,8 x 18,5 cm, écrit recto/verso. Bibliothèque municipale d’Amiens, JV MS 19. ^

- La chanson commence par les vers « Vivent les amours / Ce sont eux toujours / Qui font les beaux jours » évoquant une chanson populaire souvent variée dans les vaudevilles joués dans les années 1820 et 1830. ^

- « Décès », in Le Siècle n° 6536, 18 novembre 1853, p. 3. ^

- M. Allotte de la Fuÿe : op.cit. (note 3), pp. 68-69. L’original de cette lettre n’a pas encore été retrouvé, et comme la biographe avait coutume de modifier les documents qu'elle insérait dans son récit, cette lettre est citée sous réserves. ^

- Le Monde artistique et littéraire n° 33, novembre 1853, indique l’âge de 32 ans. L’indication de Verne est pourtant corroborée par Le Siècle (voir note 17). Lorin est donc né vers 1825. ^

- Bibliothèque municipale d’Amiens, JV MS 28, n° 82. Ernest Feydeau (1821-1873) est surtout connu pour son roman Fanny (1858), considéré comme scandaleux à l’époque. Sont également indiqués Mme Feydeau (Léocadie Bogaslawa Zelewska, 1839 – après 1920), le journaliste Henry Fouquier (1838-1901), qui avait épousé en 1876 la veuve d'Ernest Feydeau, et le fils de celui-ci, Georges (1862-1921), célèbre auteur dramatique qui passait pour être le fils naturel du duc de Morny ou de Napoléon III. ^

- Ch. Lemire : Jules Verne 1828-1905. Paris : Berger-Levrault & Cie 1908, p. 135. ^

- Voir la notice de Patrick Berthier consacrée à Abd’allah in J. Verne : Théâtre inédit (voir note 7), p. 399. Berthier, après avoir donné deux références, remarque qu'il lui semble « impossible d’infirmer ou de confirmer » cette hypothèse. En fait, le manuscrit est corrigé au crayon d’une main hâtive dont il n’est pas aisé de dire s’il s’agit de la main de Jules Verne. Ces corrections seraient à comparer avec l’écriture de la chanson de Lorin, conservée à Amiens. ^

- Le second fils de Georges Schwob, le futur écrivain Marcel (1867-1905), avait débuté le 23 décembre 1878 dans le Phare de la Loire par un compte rendu du le Capitaine de quinze ansle . Dix ans plus tard, il soumit à Hetzel une traduction d’un roman de Stevenson, précisant que « M. Léon Cahun chez qui j’habite et M. Jules Verne pourront vous parler de moi… ». Cité d’après Annie Ollivier : « Marcel Schwob », in Nantes en 1900. Nantes : Médiathèque 1992, p. 32. ^

- Voir à ce sujet Philippe Burgaud : « Claude Guillon-Verne et Les Tribulations d’un Chinois en Chine », in Jules Verne & Cie. Bulletin du Club Verne n° 1. Amiens : encrage 2011, pp. 66-78. ^

Annexe 1

Auteur anonyme : LES FIANCÉS BRETONS

Sommaire

Histoire intéressante de deux jeunes Bretons, fiancés au lit de mort de leurs parents. – Comment le jeune homme fit serment de veiller sur sa fiancée. – Leur arrivée à Paris pour chercher la mère de la jeune fille. – Leurs démarches infructueuses. – Pourquoi le jeune Breton se vendit à un marchand d’hommes. – Son désespoir lorsqu’il crut sa fiancée infidèle. – Pourquoi la jeune fille se résolut de se suicider. – Comment elle manqua d’être écrasée par la voiture de sa mère. – Reconnaissance de la mère et de la fille. – La jeune Bretonne est comtesse. – Mariage des deux fiancés pour prix du dévouement du jeune breton.

————

Chez Durand, Editeur, rue Rambuteau, 32

La Bretagne fut toujours citée comme exemple de fidélité à toutes ses traditions. Quelques écrivains célèbres ont décrit avec talent les mœurs, les coutumes, les dévouements et les haines qu’enfante, dans ce pays, la religion du serment qui donna lieu à l’entêtement proverbial des habitants. En voici un exemple qui vient à l’appui des quelques lignes que nous avançons.

Deux pêcheurs, dont les habitations étaient voisines, avaient chacun un enfant : Kœnic, un garçon dont la mère était morte en lui donnant le jour ; Kerdeck, une fille à laquelle on répondait, lorsqu’elle demandait sa mère : Tu la reverras sans doute. Les deux enfants furent élevés ensemble : Antoine était un beau grand garçon, Eva une belle fille au teint basané comme une Espagnole ; lorsque le père d’Antoine mourut, en recommandant son fils à son vieil ami qui, d’après les apparences, ne devait pas tarder à le suivre. En effet, quelques mois plus tard, le vieux Kerdeck s’éteignait en faisant jurer à ses enfants de se marier, et à Antoine, particulièrement, de veiller sur la jeune fille comme un père.

Il y avait déjà deux ans que ces événements s’étaient passés. Un soir, Antoine, revenant de la pêche, disait à Eva : Eh ! petite, comme vous êtes triste, vous pleurez, vous abîmez vos beaux yeux noirs ; vous savez combien je vous aime et vous semblez ne pas vous douter que je souffre en voyant vos larmes.

– Mon bon Antoine, répondait Eva, je ne serai heureuse que lorsque j’aurai retrouvé ma mère ! tenez, si vous le vouliez, nous vendrions tout ici, et nous partirions pour Paris, où, j’en suis sûre, elle doit être allée. Dites, le voulez-vous ?

– Puisque cela vous fait plaisir, Eva, nous partirons. N’ai-je pas promis à votre père de veiller sur vous et de vous rendre heureuse ?

Effectivement, huit jours plus tard nos jeunes gens se mettaient en route, et nous les retrouvons à Paris, un an après leur arrivée.

Toutes leurs démarches n’avaient abouti à rien. A tous les renseignements qu’ils avaient donnés, on avait répondu : Nous ne connaissons pas. Et, las de recherches, ils s’étaient résignés ; ils avaient loué deux petites chambres sur le même carré d’une maison sise dans le faubourg St-Germain. De cette manière, Antoine, sans compromettre la jeune fille qu’il aimait passionnément, pouvait, au besoin, la protéger en attendant l’époque de leur union ; mais la misère vint aussi porter ses effets dans leur intimité. Les ressources étaient usées, il fallait compter avec le propriétaire, et Antoine n’avait point d’état pour se sauver de la position où il se trouvait. Que faire ? Antoine tortura son imagination, aucun moyen d’en sortir.

Il revenait lentement chez lui, lorsqu’au détour d’une rue, il leva machinalement les yeux et lut sur une enseigne : Assurance militaire. On demande un remplaçant. Cette enseigne fut pour lui comme une révélation, il monta au bureau, montra ses papiers, conclut un engagement, reçut quelques centaines de francs et, tout joyeux, courut acheter les comestibles nécessaires pour le souper commun.

Arrivé à la porte d’Eva, il frappe, on ne répond pas ; il frappe une seconde fois. Eva ouvre, mais elle est rouge, son air est embarrassé, ses réponses vagues, et ses yeux inquiets sont constamment tournés vers un rideau du lit qui s’agite de temps à autre.

Un soupçon entre dans l’esprit d’Antoine, mais son respect pour Eva le retient encore.

Il retire des pièces d’argent de sa poche, il les jette bruyamment sur la table en s’écriant : Nous ne sommes plus pauvres, tenez, voyez plutôt !

– Oh ! mon Dieu ! s’écrie Eva, d’où vient cet argent ?

– Cet argent, petite, c’est le prix de ma liberté ; je me suis vendu, vous ne pouviez pas mourir de faim, et puis vous êtes si bonne, vous m’aimez, n’est-ce pas, Eva ? Vous rougissez, cela vous déplaît, une déclaration. Tenez, pour un mot de vous, je vous donnerai tout cet argent, et en disant ces mots, il remua les pièces de métal éparpillées sur la table, une d’elles roula et tomba ; il se baissa pour la ramasser et aperçut des morceaux de vitre qui couvraient le plancher, il regarda la croisée, un carreau avait été brisée ; ne pouvant plus contenir son émotion, il s’écria :

– Quelqu’un est venu en mon absence. Eva, il y a quelqu’un ici.

– Antoine, je vous jure…

– Ne jurez pas, Eva, une Bretonne ne peut manquer à un serment. Je vous dis qu’il y a quelqu’un ici et derrière ce rideau.

Il fit un mouvement vers l’endroit désigné, Eva se jeta au-devant de lui, le rideau s’ouvrit et un jeune homme s’offrit aux yeux d’Antoine qui, au lieu de s’emporter, s’affaissa sur une chaise en murmurant :

– C’est mal, Eva, c’est bien mal !

– Monsieur, dit le jeune homme, gardez-vous d’un soupçon outrageant pour mademoiselle ; des recors me poursuivaient, et, pour leur échapper, j’ai brisé ce carreau, je suis entré ici, pardonnez-moi !

– Oh ! assez, monsieur, interrompit Antoine, point de subterfuges, partez, car je ne répondrais pas de ma colère.

Le jeune homme sortit et Antoine tomba en proie à une crise nerveuse.– Déshonorée ! s’écriait-il dans son délire, déshonorée, ma pauvre Eva !

La jeune fille pleurait, se lamentait, et quand la crise se fut apaisée, elle écrivit sur un papier ces quelques mots : « Je suis innocente ; quand vous lirez ce papier, je serai morte, je vous aime, adieu ! » et la jeune fille sortit en proie à une exaltation violente.

Quelques instants après son départ, Antoine, revenu à lui, trouva le papier écrit, et, comme fou, s’élança dans la rue Grenelle Saint-Germain ; devant l’ambassade d’Autriche, un rassemblement obstruait son chemin, une voix dans la foule disait :

– Ce ne sera rien, cette jeune fille en sera quitte pour la peur.

Ces mots l’arrêtèrent, il s’approcha d’une calèche dans laquelle on transportait une jeune fille, et reconnut Eva que la calèche de la comtesse D*** avait failli écraser.

Cette dame se fit conter l’histoire des jeunes gens, et, jugez de leur surprise, Eva n’était point fille du breton Kerdeck, mais bien de la comtesse D***. Des raisons de famille avaient forcé cette dame de confier son enfant à Kerdeck et, depuis deux ans, elle la cherchait en vain dans la Bretagne.

Antoine Kœnic obtint la main d’Eva pour prix de son dévouement.

————

Paris. – Imprimerie de Beaulé et Comp., rue Jacques de Brusse, 3.

Bibliothèque nationale de France, Paris. Rés. Atlas Z 25 (Les Fiancés bretons)

Annexe 2

CHRONIQUE MUSICALE. Le Visionnaire ou les Fiancés Bretons

De MM. Lorin et Aristide Hignard

On ne peut méconnaître que l’esprit provincial se réveille. Partout on fait des efforts pour rompre les liens par trop étroits qui rattachaient nos villes à la capitale, de telle sorte que tout mouvement d’initiative ne semblait partir que de Paris. Déjà de nombreux et remarquables ouvrages ont paru dans quelques-unes des villes de province, et ont eu le succès que méritent le talent des écrivains et l’intérêt du sujet. Dans ce mouvement des esprits, Nantes n’est point restée en arrière, elle a montré qu’elle aussi était une ville d’intelligence et d’étude.

Ces pensées, émises dans les premières pages d’une publication brillante, viennent d’être justifiées samedi à la Salle Graslin par la première représentation des Fiancés Bretons. L’œuvre intéressante due à la collaboration de MM. Lorin et Aristide Hignard, a été accueillie avec faveur par un nombreux public. Ainsi, un de nos compatriotes promet de soutenir la noble réputation d’artiste que notre chère Bretagne avait su jadis conquérir avec tant d’éclat.

Naguère encore Aristide Hignard était avec nous ; il prenait part aux fêtes de la ville et contribuait déjà à les embellir par de gracieuses productions musicales. Qui n’a plus retenu ses joyeux quadrilles, exécuté ses valses entraînantes ? qui a pu oublier le succès dont il fut couronné à la Société des Beaux-Arts après les répétitions de l’ouverture de la Perle de Passy, sa première œuvre importante.

Plus tard, lauréat brillant du Conservatoire, il sut obtenir une place distinguée parmi les élèves de l’école.

Aussi, nous le dirons sans arrière-pensée, c’est avec un vif plaisir que nous constatons ici le mérite réel de la partition des Fiancés. Mais arrivons au sujet.

Nous sommes au fond de la Bretagne, à Plœurel, un jour de Pardon. Tous les paysans sont réunis et se préparent à la fête ; Yvonne, la joyeuse Yvonne, se mêle aux villageois ; elle leur annonce l’arrivée soudaine d’une ancienne compagne, Mlle Yseult, appartenant à une famille importante du canton. Yseult a quitté Plœurel, mais la poésie n’est pas à la ville : les oiseaux, les fleurs, une belle soirée de la fin d’avril, revoir ses champs aimés valent bien d’autres plaisirs. Elle revient, chaque année, revoir ses champs aimés, toujours elle est reçue avec bonheur.

Deux frères habitent le village, le brave Loïc à l’humeur facile et joyeux, René le visionnaire, le mélancolique René. Loïc aime Yvonne, René adore Yseult ; mais il comprend la distance qui, tous les deux, les séparent, il la respecte. Cependant son émotion a quelquefois trahi sa pensée, afin de donner le change à l’opinion il feint une passion pour Yvonne ; une fleur cueillie dans la bruyère est le gage de la fidélité. Loïc apprend l’amour de René, son trouble se devine ; il est cruel de devenir le rival d’un frère, il veut partir, abandonner sa douce patrie. A cette nouvelle, Yvonne se désole, elle déclare qu’elle n’a jamais aimé René, que Loïc, lui seul, sera son époux. C’est au tour de René de vouloir quitter Plœurel ; d’ailleurs, le bonheur, il n’espère jamais le trouver, et, dans un moment où il se croit seul, il révèle les secrets de son cœur. Yseult, qui l’a entendu, fait connaître, elle aussi, une passion jusque-là inconnue à tous. Grande surprise au village, un double hyménée va être célébré, paysans et paysannes se livrent à la joie.

Telle est l’analyse de la pièce pour laquelle M. Hignard a écrit de bien jolis motifs.

L’ouverture, semée de charmants détails, commence par un solo de hautbois destiné à rappeler la cornemuse du pays de Léon ; l’introduction, chœur de paysans Bretons, est d’une grande fraîcheur ; l’air d’Yseult, chanté par Mlle Voiron, est gracieux et encadré avec art dans l’introduction.

Nous avons remarqué ensuite un trio très accentué entre Yvonne, Yseult et Loïc. L’accompagnement est plein de verve, le mouvement rapide et entraînant. Les couplets de René : C’est la fleur chérie qui dans les genêts, etc., ont une couleur locale véritable. La mélodie est suave et mélancolique, ces couplets sont destinés à une grande fortune dans les salons. Vient ensuite le récit du songe de René. Pendant ce récit, l’orchestre fait entendre une symphonie ravissante. Rien de plus gracieux que le duo entre Yvonne et René.

Nous devons citer encore un joli morceau chanté par Yseult ; un trio, très beau, entre René, Loïc et Yvonne, et dans lequel René les engage à s’aimer, à s’unir. D’autres morceaux mériteraient encore les honneurs d’une citation, notamment le chœur sans accompagnement exécuté dans le lointain ; mais le succès des Fiancés Bretons ne saurait être passager à Nantes, et nous prendrons la liberté d’y revenir.

L’Administration de la salle Graslin mérite des éloges pour l’empressement qu’elle a mis à monter l’ouvrage de M. Hignard. Nous avons remarqué les costumes de Mlle Blaës, et de MM. Bonnamy et Marchot, qui sont d’un goût parfait et semblent d’une vérité irréprochable.

N’oublions pas l’orchestre qui, sous la direction de son habile chef, M. Solié, a exécuté avec vigueur, ensemble et précision la partition qui lui avait été confiée.

Les auteurs ont été demandés avec unanimité, et c’est pendant les applaudissements de toute la salle que les noms de MM. Hignard et Lorin ont été proclamés.

J. Mahot

Le Breton (Nantes) n° 18, 22 janvier 1851, p. [1]